Vor hundert Jahren versuchte die NSDAP in München unter Adolf Hitler und Erich Ludendorff gewaltsam die Macht an sich zu reißen. In Rottweil stieß der Putschversuch auf Ablehnung.

Es war ein Jahr voller Krisen: Währung und Wirtschaft steuerten im Spätjahr 1923 auf eine Kernschmelze zu – der US-Dollar, der 1918 bei 42 Reichsmark gelegen hatte, kostete das Tausendmilliardenfache, was Millionen Rentner und Sparer zu armen Schluckern machte. Und auch bei der staatlichen Ordnung schoss die Fieberkurve hoch.

Zunächst versuchten Separatisten, das besetzte Rheinland vom Reich zu trennen und die Pfalz als autonome Republik von Bayern zu lösen. Am 8. und 9. November schließlich wollte von Adolf Hitler und Erich Ludendorff angeführte Nationalsozialisten von München aus die Regierungsgewalt in ganz Deutschland an sich reißen – eine brandgefährliche Herausforderung, die auch in Rottweil die Gemüter erhitzte.

Zur Einordnung: Bayern war nach den Erfahrungen der Revolution und kurzlebiger linker Räterepublik 1918/19 besonders anfällig für rechte Agitation und antidemokratische Strömungen. Hinzu kam eine föderalistische und eher reichsfeindliche Tradition. Rechtsgerichtete Regierungen prägten die bayerische Politik.

Davon ermutigt hatten der ehemalige Stabschef der Obersten Heeresleitung Erich Ludendorff und der Vorsitzende der NSDAP Adolf Hitler im September 1923 im „Deutschen Kampfbund“ das Ziel benannt, zur „Reinigung Deutschlands“ und Wiederherstellung alter Weltmachtstellung eine Diktatur zu erreichten.

Nach dem Abbruch der Ruhrkämpfe im September 1923 verhängte die bayerische Regierung den Ausnahmezustand. Sie erwog sogar, militärisch gegen die Reichsregierung vorzugehen. Starker Mann wurde der offen antidemokratische Gustav Ritter von Kahr, der als Generalstaatskommissar weitreichende Rechte erhielt.

Als das in München erscheinende NSDAP-Sprachrohr „Völkischer Beobachter“ nach einem Artikel gegen Reichspräsident Friedrich Ebert verboten werden sollte, wurde dies von Bayern verweigert und die bayerische Reichswehrdivision auf die Landesregierung vereidigt. Dies bedeutete den offenen Bruch mit dem Reich.

Nun sahen Hitler und seine Gefolgsleute den Moment gekommen, ihre Pläne in die Tat umzusetzen. Am Abend des 8. November 1923 stürmten sie eine Kundgebung Gustav von Kahrs vor bürgerlich-nationalistischem Publikum im Münchner Bürgerbräukeller. Die SA umstellte das Lokal, Hitler ließ die Versammlung mit einem Maschinengewehr in Schach halten und verschaffte sich mit einem Pistolenschuss Gehör. Er erklärte die Reichsregierung für abgesetzt und verkündete eine „nationale Revolution“.

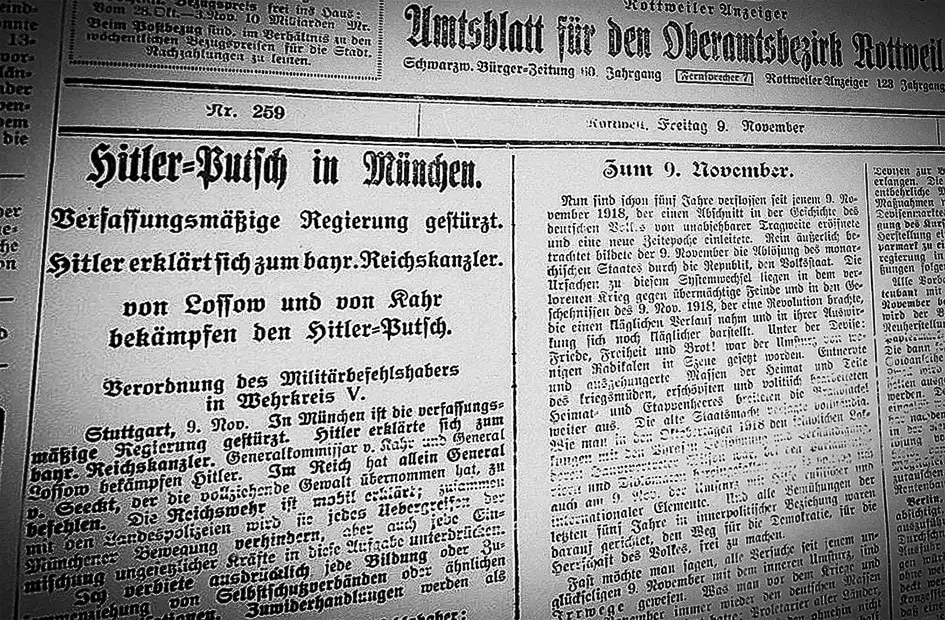

In Rottweil erfuhr man davon am nächsten Morgen in beiden örtlichen Zeitungen. Der „Schwarzwälder Volksfreund“ konnte vom Sachstand bis etwa 22 Uhr darstellen. Das Zentrumsblatt referierte Aussagen Hitlers und berichtete, dass rechte Kampftruppen Plätze besetzten, es aber noch zu keinen Zwischenfällen gekommen sei. Mitten auf der ersten Seite brachte der „Volksfreund“ daneben den Aufruf der Reichsregierung, die klarstellte, dass sich jeder, der den Putsch unterstütze zum „Hoch- und Landesverräter“ mache.

Ebenfalls auf der ersten Seite lasen die Rottweiler am 9. November die Verlautbarung des damaligen württembergischen Innenministers Eugen Bolz, der erklärte: „Im Zusammenwirken mit dem Militärbefehlshaber werde ich ein Übergreifen dieser Bewegung auf Württemberg nicht dulden und Versuche hierzu mit allen Mitteln unterdrücken“.

Damit errichtete der in Rottenburg geborene Zentrumspolitiker entschlossen eine Brandmauer gegen die Umtriebe – und hielt den Kurs, den die württembergische Regierung bereits in den turbulenten Wochen davor eingeschlagen hatte. Bolz, von 1928 bis 1933 württembergischer Staatspräsident, blieb dieser Linie auch nach der Machtergreifung treu. Er beteiligte sich am Widerstand gegen die NS-Diktatur und wurde dafür im Januar 1945 hingerichtet.

Auch die „Schwarzwälder Bürgerzeitung“ stellte am 9. November 1923 für ihre Leser zusammen, was über die Geschehnisse in München bekannt war, auch sie und die Verlautbarung von Minister Bolz. Das in liberale Richtung geführte, von der Familie Rothschild herausgegebene Bezirksamtsblatt, verdeutlichte jedoch jenseits der Tagesnachrichten auch einen größeren Zusammenhang: Dass nämlich auf den Tag genau fünf Jahre zuvor, am 9. November 1918, vor dem Hintergrund des militärischen Kollapses das Kaiserreich von einer Revolution weggefegt und die Republik ausgerufen worden war. Wie damals, schrieb die „Bürgerzeitung“, drohten dem „deutschen Volk in seiner furchtbaren Not“ nun wieder weitere „innere Zersetzung und äußere Demütigung“.

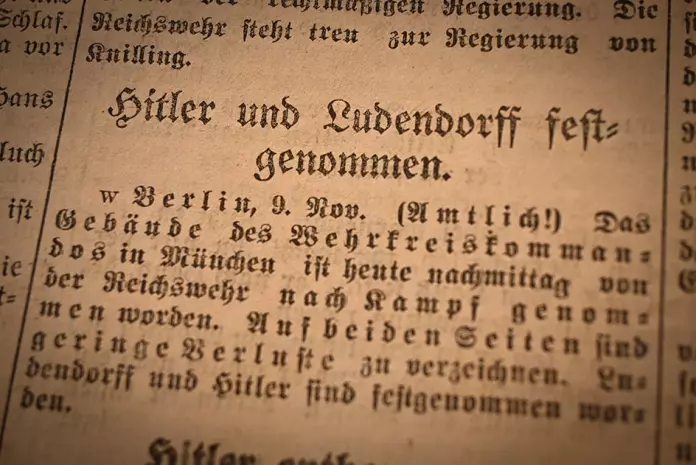

Dass der Umsturzversuch in München isoliert blieb und der versuchte Marsch auf die Münchner Feldherrnhalle, mit dem Hitler die Staatsgewalt an sich reißen wollte, am 9. November 1923 gegen 12.45 Uhr im Kugelhagel endete, erfuhren die Rottweiler dann am Folgetag aus ihren Zeitungen. Ebenso, dass vier Polizisten und 16 Demonstranten an diesem Tag ihr Leben verloren und die Reichswehr, ähnlich wie zuvor in Sachsen, in Thüringen Städte besetzt und proletarische Hundertschaften aufgelöst hatte.

Beide Rottweiler Zeitungen waren am 10. November 1923 daneben stark um eine Einordnung des gescheiterten Putschversuchs bemüht. Die „Bürgerzeitung“ stellte ihn in den größeren Rahmen akuter innen- und außenpolitischer Gefahren, die „riesengroß“ seien. Das sehr patriotisch eingestellte Blatt schloss sich dem „Mahnruf der Reichsregierung“ an, sich „in der Schicksalsstunde des Vaterlandes“ einzusetzen für „die Bewahrung der Reicheinheit, deutscher Ordnung und deutscher Freiheit.“

Der „Volksfreund“ zeigte sich nicht weniger auf das Reich orientiert. Die im Katholizismus verankerte Zeitung brachte am 10. und 12. November zudem eine vertiefte Analyse zum Thema „Nationalsozialismus und Religion“. Die Texte präsentierten viele Zitate von NS-Akteuren, etwa aus dem NS-Organ „Völkischer Beobachter“. Unter anderem stellte der Autor heraus, dass der Nationalsozialismus „den Kult des Nationalen an die Stelle der Religion“ setzen wolle.

Dieser Generalabrechnung, die die katholische Leserschaft gegen die NS-Ideologie immunisieren sollte, folgte am 15. und 16. ein ebenfalls zweiteiliger Beitrag, der die Münchner Geschehnisse in einen noch weiter gefassten Horizont stellte: Unter dem Titel „Das morsche Kulturgebäude“ wurde eine tiefergehende, grundlegende Krise Europas diagnostiziert für die das katholische Blatt nur ein Gegenmittel sah: Eine Rückbesinnung auf traditionelle moralische Grundorientierungen, ja eine „religiöse Wiedergeburt“.

In diesen dunklen Tagen vielfacher Bedrohungen schien freilich auch der Tiefpunkt langsam durchschritten: Ab dem 15. November 1923 wurde die „Rentenmark“ als neues Zahlungsmittel ausgegeben. Damit war die extremste Phase der Inflation gebrochen – ganz langsam wurde, wie man auch den Rottweiler Zeitungen entnehmen kann, zumindest ein kleiner Silberstreif Hoffnung sichtbar.