Als Paul Landenberger der Ältere 1868 im zarten Alter von 20 Jahren als kaufmännischer Angestellter in der Uhrenfabrik Junghans begann, ahnte er sicher nicht, dass er einst selbst eine große Uhrenfabrik führen würde. Die Umstände der Firmengründung im familiären Spannungsfeld der Familie Junghans und deren weitere Geschichte bis heute beleuchtete Historiker und Kulturwissenschaftler Carsten Kohlmann. Er führte am „Tag des offenen Denkmals“ im Rahmen des Jahresprogramms des Museums- und Geschichtsvereins Schramberg durch das Gelände.

Schramberg. Etwa 100 interessierte Bürgerinnen und Bürger fanden sich hierfür am Sonntag um 14 Uhr am Eingang des Gewerbeparks H. A. U. ein. Mit einem Grußwort hieß der zweite Vorsitzenden des Museums- und Geschichtsvereins Schramberg Arkas Förstner die Teilnehmer willkommen. Er hob die Bedeutung des ehemaligen Firmenareals als „geschichtsträchtiges Gelände“ hervor.

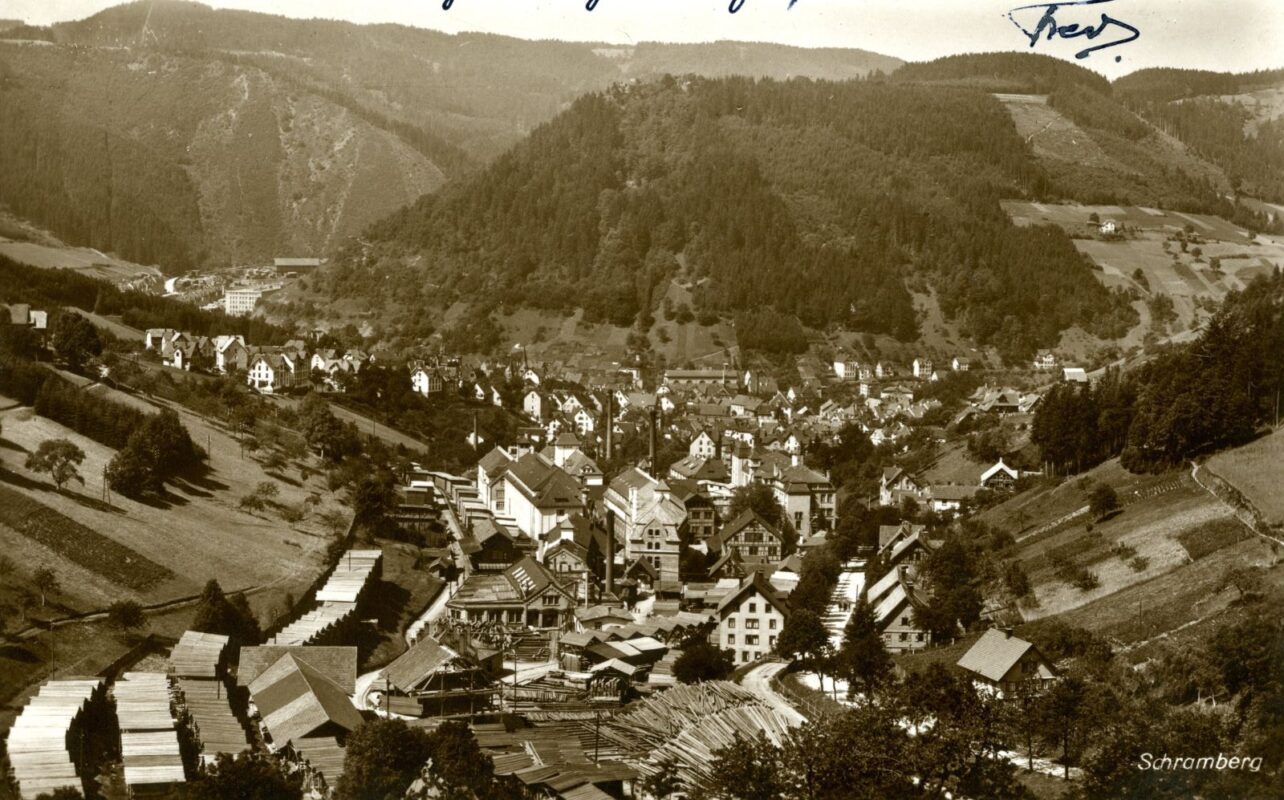

Industrialisierung im Göttelbachtal

Carsten Kohlmann sprach zunächst über die infrastrukturellen Gegebenheiten Schrambergs und insbesondere des Göttelbachtals. Die Industrialisierung hatte ab 1820 durch die Steingutfabrik ihren Ausgang in Schramberg genommen und entwickelte sich daraufhin zur Uhrenzuliefererindustrie. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden dann auch vor Ort mehrere Uhrenfirmen, von denen Junghans (1861), Konrad Mayer & Söhne (1869) und Landenberger & Lang (1875) die bedeutendsten darstellten.

Als Vorläufer dieser Entwicklung dürfen die Mühlen angesehen werden, denn die Energiegewinnung war vor der Elektrifizierung ein entscheidender Faktor für die Standortwahl. Zudem entstand nur wenige Jahre vor der Firmengründung der H. A. U. die „neue Steige“ auf die Höhe, die heutige B 462. Die Bahnanbindung ließ allerdings noch bis 1892 auf sich warten.

Familienzwist als Ausgangspunkt

Mit dem Tod des Firmengründers Erhard Junghans 1870 erhoffte sich Landenberger persönlichen Aufstieg im aufstrebenden Betrieb. Er war immerhin schon Prokurist bei Junghans. Seine Heirat mit Frida Junghans (1851-1937) im Jahr 1872 sollte ihn seinem Ziel jedoch nicht näherbringen, denn die Schwiegermutter vermachte den Betrieb ihren beiden Söhnen Arthur (1852-1920) und Erhard (1849-1923) allein.

Deshalb gründete Paul Landenberger seinen eigenen Betrieb und erhielt finanzielle Unterstützung des Holzhändlers Philipp Lang aus St. Johann bei Saarbrücken. Die Uhrenfabrik setzte nämlich vor allem auf große und qualitativ hochwertige Uhren, weswegen neben zahlreichen Schreinern auch renommierte Uhrmacher wie Carl August Hauser aus Lenzkirch und Georg Friedrich Bley eigene Werke konstruierten. Insgesamt sollten im Lauf der Firmengeschichte über 74 Uhrwerke entstehen.

Gründerkrise

Doch infolge der turbulenten Jahre der sogenannten „Gründerkrise“ litt die neue Uhrenfabrik sehr unter den wirtschaftlichen Umständen der Zeit. Kurz vor dem Konkurs stehend, rettete Landenberger den Betrieb durch gute Kontakte zu Wilhelm Deurer von der Handelsgesellschaft Deurer & Kaufmann in Hamburg und wandelte sie 1883 in eine AG unter dem Namen „Hamburg Amerikanische Uhrenfabrik“ um.

Die Zwistigkeiten zwischen der Familie Junghans und Landenberger nahmen in dieser Zeit sogar zu, da die Junghans-Brüder ihre unliebsame Konkurrenz ausschalten wollten. Dennoch gelang es der H. A. U. eine der fünf größten Uhrenfabriken weltweit zu werden. Das lag wohl auch an den Filialen in Hamburg und London, von wo sich leichter globale Märkte öffneten. Dieser „Kampf bis auf das Blut“ endete erst im Jahr 1930, als Junghans die Uhrenfabrik mit dem Doppelpfeilkreuz übernahm.

Konkurrenzkampf

Noch fünf Jahre zuvor präsentierte sich die H. A. U. zum 50-jährigen Jubiläum letztmals „in voller Größe“, so Carsten Kohlmann. Zu dieser Zeit stellten etwa 2200 Beschäftigte täglich im Schnitt 5000 Uhren und 15.000 Wecker her. Im folgenden Jahr entstand schicksalhaft eine Interessensgemeinschaft der Uhrenfirmen Junghans, H. A. U. und Gustav Becker. Diese Gemeinschaft zeichnete den weiteren Weg der beiden kleineren Betriebe vor, da die Uhrenindustrie durch die Weltwirtschaftskrise zahlreiche Angestellte entlassen musste.

Schramberg erlebte laut Kohlmann um 1880 „einen Bauboom in gigantischen Ausmaßen“. In dieser Zeit baute Paul Landenberger 1882 direkt auf dem Firmengelände eine Villa für sich und seine Familie, die er zeitlebens bewohnte. Die H.A. U. war eine „kleine Welt für sich“. Landenbergers Ruhestandszimmer befindet sich heute als „Landenbergerzimmer“ im Stadtmuseum und war zuvor im Gartenpavillon untergebracht.

Abbruch der Villa war ein Fehler

Bis in die Mitte der 1970er Jahre nutzte Junghans die Villa als Betriebskindertagesstätte, ehe die Stadt sie 1986 abriss. Oskar Stern, der damals an der Entscheidung beteiligt war, betrachtete dies rückblickend als Fehler. Er mahnte, „mit der Abrissbirne muss man sehr behutsam umgehen“, so Kohlmann.

Im Unterschied zur Villa besteht der Gartenpavillon, der seit 1987 unter Denkmalschutz steht, noch heute. Er wird seit 1990 von der Freien Christengemeinde genutzt. Ursprünglich war es ein „nobles Landhaus im Heimatstil“ mit großem Sitzungssaal für Treffen der Gesellschafter und einem Bad.

Carsten Kohlmann rückte den Dieselbau in den Blickpunkt. 1904 baute Philipp Jakob Manz (1861-1936) das Gebäude. Manz hat auch für Junghans gearbeitet und unter anderem den Terrassenbaus erstellt.

Der große Dieselmotor diente als Elektroverteilungszentrale, um den im Bernecktal erzeugten Strom nutzen zu können, der von 5000 Volt auf 500 Volt Drehstrom herabgesetzt werden musste. Im Dachgeschoss richtete die Firma 1909 ihr Fotoatelier ein.

Info: In einem weiteren Beitrag wird David Kuhner die jüngere Geschichte des Werks H. A. U. und die Entstehung des Gewerbeparks bis heute beleuchten.