Als um 19 Uhr die Standuhr der Firma mit dem Doppelpfeilkreuz läutete, begrüßte die Vorsitzende des Museums- und Geschichtsvereins Schramberg, Annette Fuchs, die anwesenden Gäste im gut besetzten „Landenberger-Gedächtniszimmer“.

Schramberg. Im Rahmen des Vereinsprogramms stellte die Schrambergerin Yasmin Hettich ihr Romanprojekt über Frida Landenberger geborene Junghans (1851-1937) vor. Sie werde im Lauf des Abends berichten, wie dieses „bedeutende Kapitel der örtlichen Industriegeschichte“ erzählbar wird, so Fuchs.

Anwesend war mit Katharina Frank aus der Schweiz sogar eine Urenkelin der Romanhauptfigur, die sich um den Landenberger Familienverein verdient gemacht hat.

Ein Zimmer mit Geschichte

Bevor es um die Hauptfigur des Abends ging, berichtete der Historiker und Kulturwissenschaftler Carsten Kohlmann über die Historie der Kulisse für diesen Abend. Die beiden wählten das Landenberger-Zimmer nämlich bewusst aus, da es atmosphärisch „keinen besseren Rahmen“ geben könne. Schließlich sei es wichtig, dass das „Landenberger-Gedächtniszimmer“ nach dessen Musealisierung vor 14 Jahren endlich wieder in den Blick gerückt wird, so Kohlmann. Fridas Ehemann Paul Landenberger der Ältere (1848-1939) richtete sich dieses Bürozimmer 1919 in seiner 1892 erbauten Villa als Ruhestandszimmer ein.

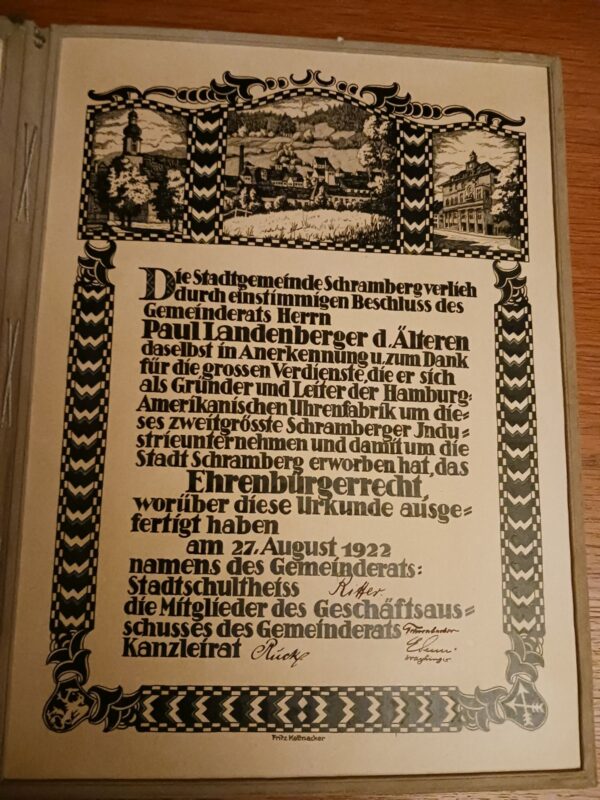

Hergestellt hat es die firmeneigene Schreinerei. Neben Büchern, Familienportraits und -gemälden befindet sich hier auch die Ehrenbürgerurkunde Landenbergers. Schramberg hatte ihn 1922 zum Ehrenbürger ernannt.

Nach dem Tod des Firmengründers richtete die Junghans AG, die 1930 mit der H.A.U. fusionierte, in seiner Villa einen Betriebskindergarten ein. Das Ruhestandszimmer hat die Familie Landenberger im benachbarten Gartenpavillon aufbewahrt, um die „Erinnerung an ihren Vater“ zu bewahren, so Kohlmann.

Als auch dieses Gebäude 1971 einen anderen Nutzen erhielt, bat der jüngste Sohn Dr. Fritz Landenberger (1892-1978) die Stadt Schramberg, das Zimmer in einem neu einzurichtenden Stadtmuseum wiederaufzubauen. Das damit verbundene Erbe „hat der Stadt sehr geholfen“, um das Kulturzentrum Schloss zu eröffnen, so Kohlmann weiter.

Ursprünglich befand sich in diesem Raum das Stadtarchiv, in dem Carsten Kohlmann 2010 noch für ein Jahr arbeitete, ehe das Stadtarchiv in den Hammergraben umzog.

Wer ist Yasmin Hettich?

Anschließend stellte er die Autorin vor, die „aus einer großen Familie der Stadt Schramberg“ stamme. Ihr Ururgroßvater Carl Hettich (1837-1894), der zunächst bei Paul Landenberger arbeitete, gründete 1888 in direkter Nachbarschaft eine Uhrenankerhakenfabrik. Aus ihr entstanden drei Hettich-Firmen in Schramberg, Alpirsbach und Nordrhein-Westfalen.

Die „starke Heimatverbundenheit“ lebe auch in der jungen Schrambergerin fort. Diese studiere mittlerweile an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg die Fächer evangelische Theologie und Deutsch. In der Coronazeit entdeckte sie ihre Leidenschaft Texte zu schreiben und nahm an ersten Poetry Slams in ganz Deutschland teil. In der Vergangenheit war sie aber auch in ihrer Heimatstadt „mit liebevoll kritischen Texten“ zu hören, berichtete Kohlmann.

Von Frida schon lange fasziniert

Gefragt, wie sie auf die Idee kam, einen Roman über Frida Landenberger zu schreiben, antwortete Hettich, sie habe „eigentlich schon immer“ geschrieben. Von Frida war sie „schon lange fasziniert.“ Viel über sie erfahren hat sie von ihrer Oma Charlotte Hettich, die ihr beim Kochen von Frida erzählt habe. Schließlich „lag das Thema Landenberger vor der Nase“, scherzte Hettich.

Über Frida wisse man vor allem aus Beschreibungen. „Sie wird als sehr fröhliche Person beschrieben“ und habe bei ihren Mitmenschen Eindruck hinterlassen.

Die Autorin verriet, dass es vor Paul Landenberger einen anderen Mann in Fridas Leben gab. Doch leider sei sein Name bisher unbekannt. Später fällt ihre „enge Bindung zu Paul“ als Gesprächspartnerin und liebende Ehefrau als Rückhalt für Familie und Firma auf.

Zwischen den Stühlen

Ihre Herkunft sollte spätestens nach dem Stück „Die Unruh des Herrn Junghans“ und dem Musical „Junghans – Das Musical“ jedem Schramberger bewusst sein. Ihre Eltern waren nämlich Erhard Junghans der Ältere (1823-1870) und Luise Tobler (1821-1910). Deshalb stand Frida als viertes Kind von klein auf mit der Uhrenfirma in Kontakt. Wie Frida ihren zukünftigen Ehemann kennenlernte, ist unklar. Da Paul 1868 als Kaufmann in der Uhrenfabrik Junghans begann, dürften sich die beiden in diesem Zusammenhang nähergekommen sein. Nach dem frühen Tod ihres Vaters heirateten die beiden 1872.

Die Ehe gestaltete sich alles andere als leicht, denn Luise schloss ihren Schwiegersohn als Anteilseigner aus. Daraufhin gründete Paul Landenberger 1875 mit dem Holzlieferanten Philipp Lang aus dem Saarland seine eigene Uhrenfabrik. Zwischenzeitlich plante Paul sogar eine Brauerei aufzumachen entschied sich dann aber doch für eine Uhrenfabrik.

Es folgten schwere Jahre mit „sehr viel Streit“ innerhalb der Familie. Frida stand als Bindeglied zwischen den Fronten, berichtet Hettich. Doch nicht alle Familienmitglieder standen hinter der Entscheidung von Mutter Luise, denn Erhard der Jüngere wusste, dass sein Vater Paul sehr gerne hatte.

Viel beschäftigte Unternehmergattin

Über den „sehr umfangreichen“ Alltag wusste Hettich zu berichten, dass dieser anstrengender war als heute. Viele technische Errungenschaften waren damals undenkbar. Zur Entlastung half ihr eine Haushaltshilfe. Ob sie auch Firmenaufgaben wahrnahm, ist unbekannt. Aber sie organisierte Besuche von Investoren und Gesellschaftern und stärkte ihrem Mann den Rücken.

Zwar gäbe es keine Biographie zum Leben von Frida Landenberger, doch lasse sich im Stadtarchiv in einem großen Karton mit Gedenkschriften, Briefen und anderen Unterlagen zu ihrem Leben recherchieren. Abgesehen von Fotos und Kochbüchern sind allerdings keine Egodokumente, also eigene Berichte oder Tagebücher von Frida, vorhanden. Die Fotos vermitteln jedoch den Eindruck, dass sie „recht streng“, aber zielstrebig war, so Hettich.

Roman nach Plan

In ihrem Roman möchte sie nicht das gesamte Leben der Frida Landenberger thematisieren, sondern sich auf den Zeitraum von etwa 1868 bis zur Gründung der H.A.U. beschränken. Denn durch Beschreibungen soll das Buch erlebbar und lebendig wirken und etwa 400 Seiten umfassen. Die Autorin verriet allerdings, dass es „vermutlich etwas länger“ wird. Bisher habe sie bereits knapp 165 Seiten geschrieben.

Für das Schreiben hat sie sich einen strikten Fahrplan gesetzt und Kapitel und Szenen mit den dafür veranschlagten Seiten abgesteckt. Ihr Trick ist, dass sie beim Schreiben mitten im Satz aufhöre, um den Gedanken wieder aufnehmen zu können. Doch auch wenn sie nur ein paar Worte oder einen Satz ergänzt, setzt sie sich „jeden Tag hin“.

Yasmin Hettich stellte mehrfach klar, dass sie sich an den historischen Eckpunkten orientiere, ihr Roman „aber kein historisches Werk“ darstelle. Die Personen trügen – abgesehen von ihrer ersten Tanzstundenliebe – ihre historischen Namen.

Über die Publikation des Romans konnte sie erzählen, dass Ende des Jahres eine Rohfassung fertig sein soll. Sie hoffe, dass ein Verlag sich für das Buch interessieren wird.

Fortsetzung folgt?

Nach einer Leseprobe aus zwei Kapiteln hatte das Publikum die Möglichkeit Fragen zu stellen. Vor allem interessierten sich die Zuhörenden für die Schreibplanung. Diese führte Hettich ein, nachdem sie bei vorherigen Schreibversuchen vom Thema abwich.

Die ehemalige Museumsleiterin Gisela Lixfeld interessierte sich vor allem für den behandelten Zeitraum, denn ihrer Meinung nach wird es „nach der Gründung doch erst so richtig spannend.“ Daraufhin setzte Gemurmel im Publikum über einen zweiten Teil ein.

Zu den Schauplätzen gab Hettich bekannt, dass es einige typische Schramberger Plätze in ihrem Buch geben werde. aber auch Lesende, die nicht aus Schramberg seien, sollten sich etwas unter den Orten vorstellen können.

Zu weiteren Fragen zur Familie half Katharina Frank vom Landenberger Familienverein aus. Diese Interessengemeinschaft gründete die Familie 1998. Die reiche Nachkommenschaft von etwa 700 Personen sei zwar „verwandt mit Junghans“ sie hätten aber „außer einer schönen Geschichte“ nichts davon, scherzte Frank.

Einen Titel hat der Roman bisher noch nicht, wenn man vom Arbeitstitel „Frida Roman“ einmal absieht. Hettich hofft stark, dass ein Verlag keinen englischen Titel wählt, weil das „wäre total doof.“ Die Schramberger dürfen jedenfalls auf die Erscheinung des Romans gespannt sein, der sicher für jeden Geschmack etwas bereithält.

Als um 20.15 Uhr der markante Glockenschlag erneut ertönte, war der offizielle Teil fast beendet. Doch in kleinen Gruppen tauschten sich die Besucherinnen und Besucher und die Autorin noch eine Weile weiter aus.