Unter der Leitung von OB-Stellvertreterin Tanja Witkowski – Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr musste sich krankheitsbedingt vertreten lassen – beriet der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) eine lange Liste an Tagesordnungspunkten. Einen Punkt allerdings hatte die Verwaltung kurzerhand gestrichen: Bei den neuen Parkgebühren seien am Morgen noch Fragen aufgetaucht, die man vorab klären wolle, so Witkowski.

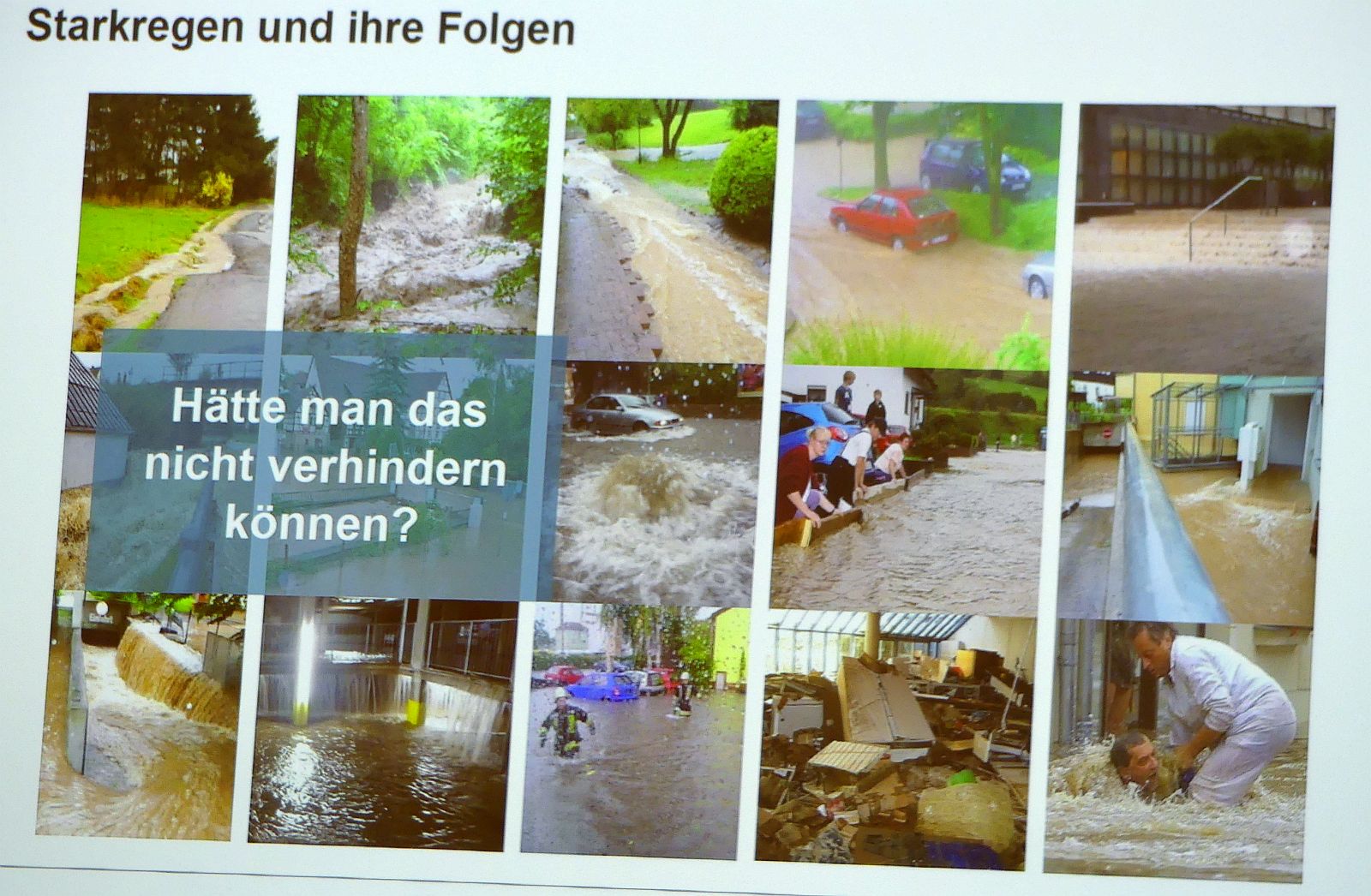

Schramberg. Klar hingegen ist, dass die Stadt ein kommunales Starkregenrisikomanagement aufbauen muss. Das solche Ereignisse zunehmend Schäden anrichten und Geld kosten, sei der Anlass, ein solches Krisenmanagement anzugehen, so Witkowski.

Der Leiter der Abteilung Tiefbau Konrad Ginter erinnerte an die Starkregenereignisse im Ahrtal 2021 oder 2020 in Bösingen. Der Gemeinderatsausschuss habe sich auch die Geröllsperren schon angeschaut, die ÖDP eine Anfrage an die Stadt gerichtet. Dank eines Förderprogramms habe die Stadt im Haushalt 2024 die Mittel für eine Studie eingestellt und in Auftrag gegeben. 2024 hatte das Büro Dahlem im Stadtgebiet eine Gefährdungsanalyse aufgestellt.

Hochwasser ist nicht gleich Starkregen

In ihrem Vortrag erläuterte Ulla Leinweber vom Büro Dahlem den Unterschied zwischen Hochwasser und Starkregen. Letzteres bedeute starken Niederschlag in kurzer Zeit. Man untersuche, wo das Wasser stehen bleibt. Im Gegensatz dazu beschäftige einen das Hochwasser in erster Linie, wenn Bäche und Flüsse über die Ufer treten.

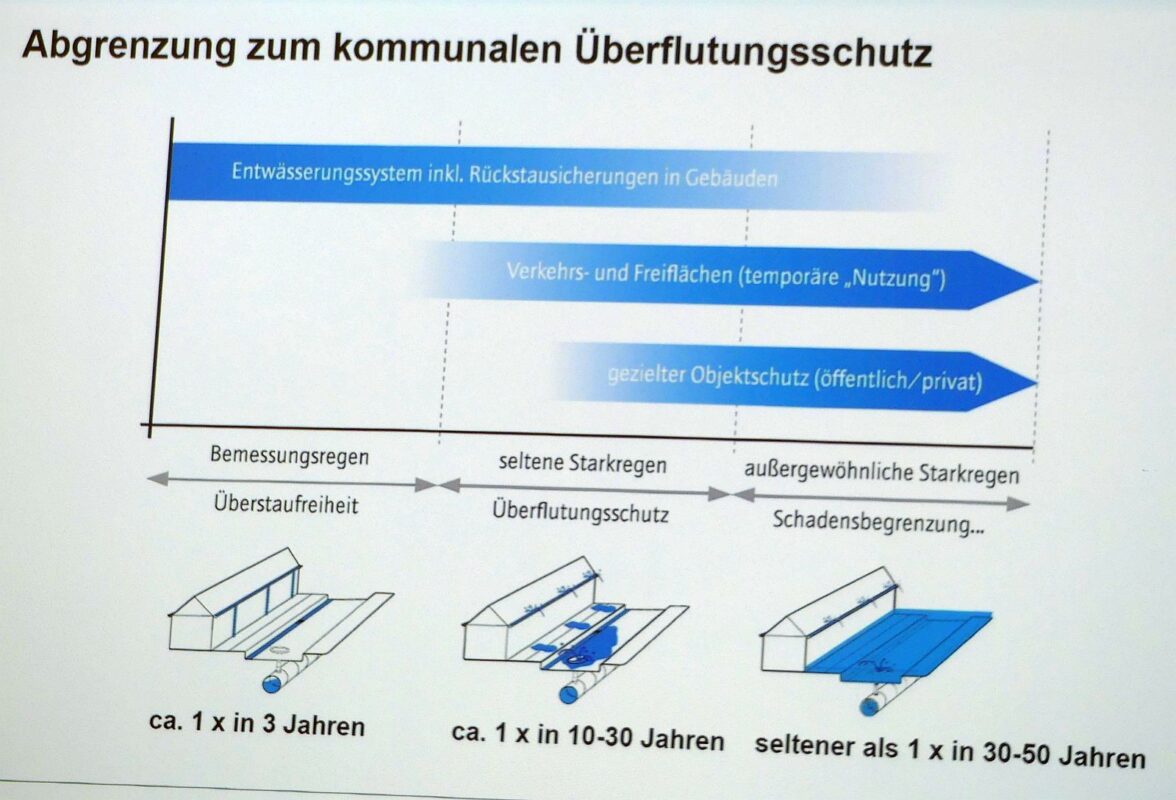

Beim Starkregen unterscheide man Ereignisse, die hin und wieder auftreten, von solchen, die es nur alle paar Jahre oder noch seltener alle 30 bis 50 Jahre zu bewältigen gilt.

Zunächst habe ihr Büro die gesamte Gemarkung Schrambergs in einem digitalen Geländemodell betrachtet und geschaut, wo bei einem simulierten Starkregenereignis oder Gewitter, Wasser sich ansammeln kann. „Dabei haben wir auch die Gebäude berücksichtigt“, so Leinweber.

Anders als beim Hochwasser können Schäden bei Starkregen auch abseits von Bächen und Flüssen auftreten. Die Hauptstraße in Schramberg könne großflächig überflutet werden. Auch das Klostergelände in Heiligenbronn sei bei einem außergewöhnlichen Starkregen gefährdet. In Waldmössingen wäre die Vorstadtstraße ein solches Gebiet.

Was tun?

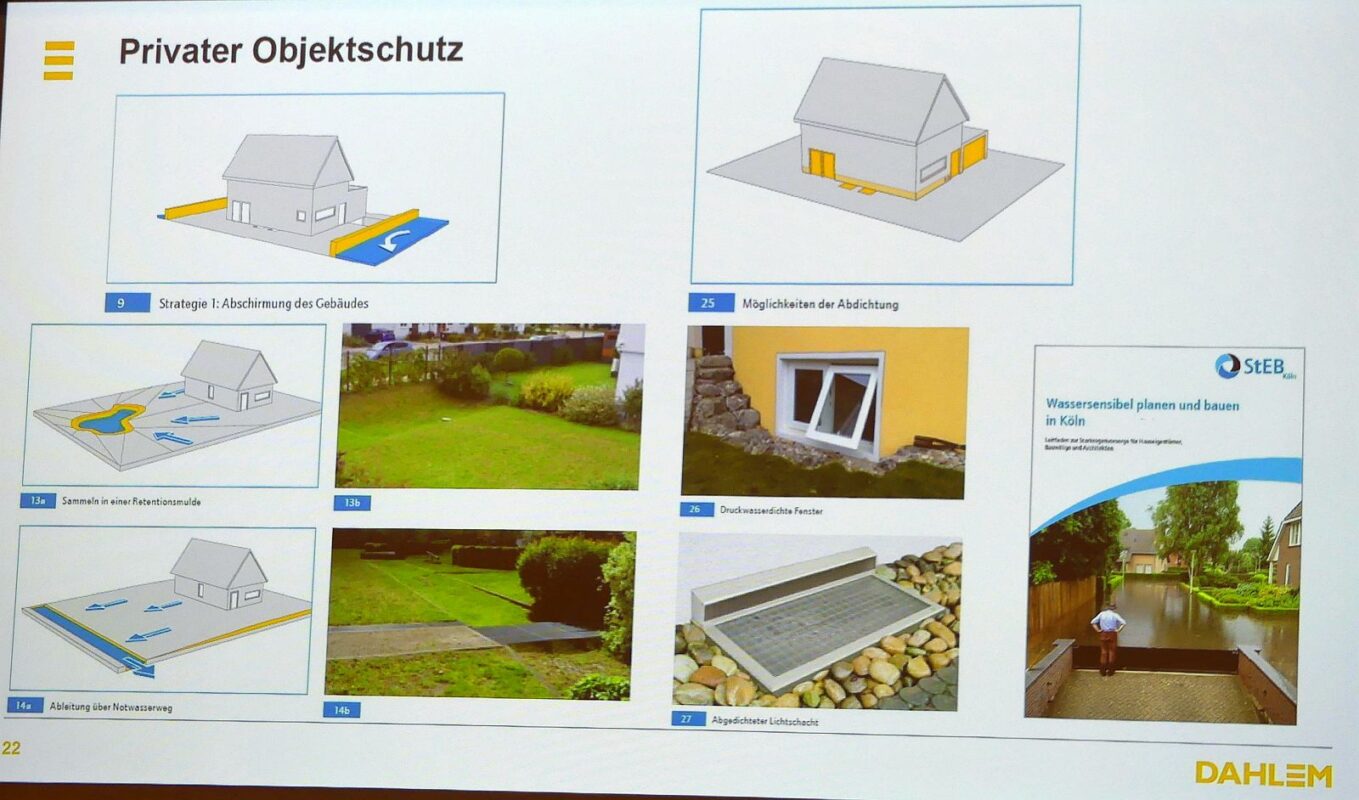

Nach der Risikoanalyse können sich die Bürgerinnen und Bürger die Informationen aus dem Internet holen und selbst entscheiden, ob und wie sie ihre Häuser schützen wollen.

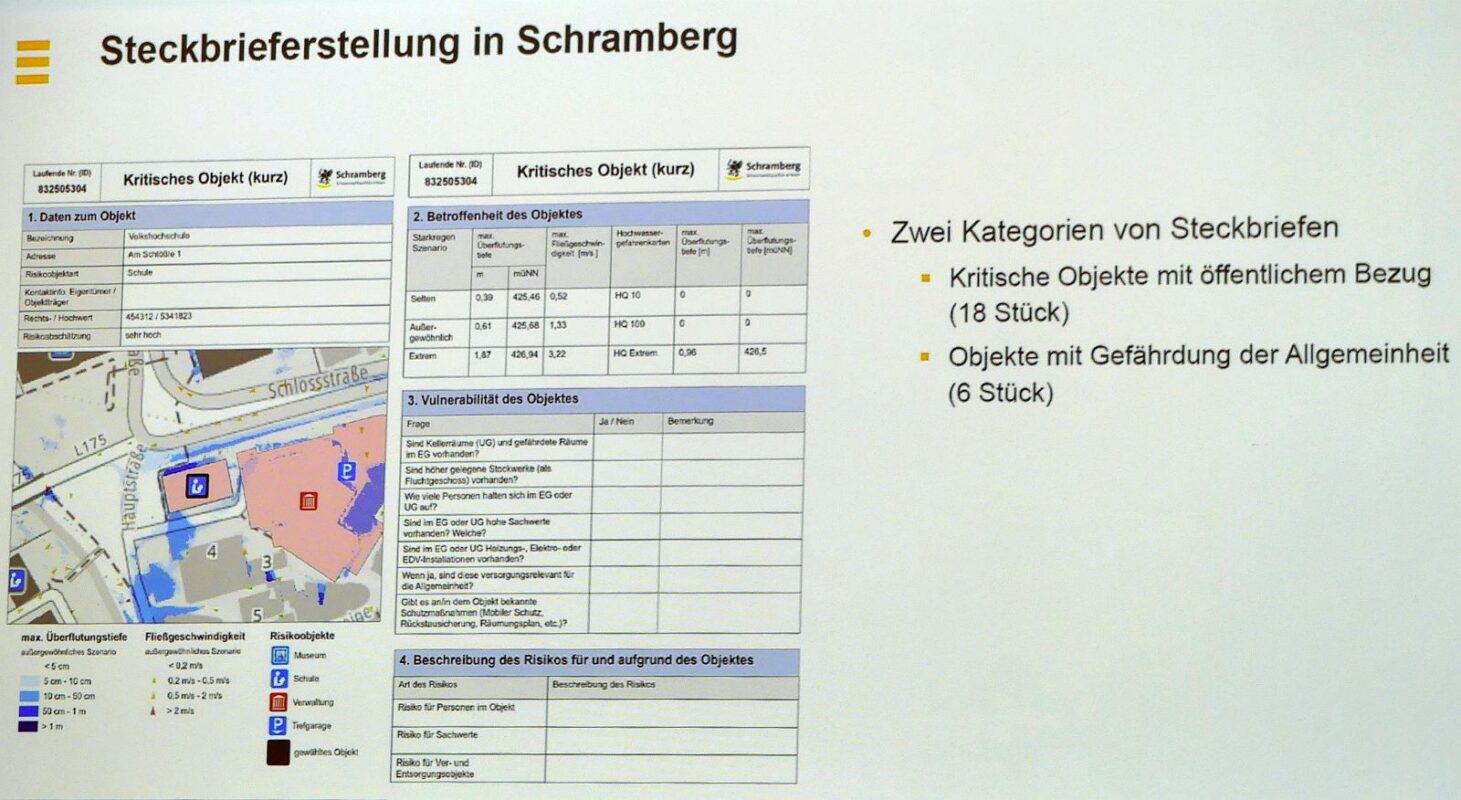

Weiter erarbeite ihr Büro für die Kommune eine Liste der besonders risikobehafteten öffentlichen Gebäude wie Schulen, Altersheime oder Kindergärten. Sie bekommen einen „Steckbrief“. Darin wird aufgelistet, welche Gefahren bestehen und wie man ihnen begegnen kann.

In einem weiteren Schritt erstelle ihr Büro Handlungsempfehlungen, wie man Schäden durch Starkregen vorbeugen kann. Dies seien nicht nur vollgelaufene Keller, sondern auch Hangrutschungen und ähnliches. Dabei werde man die Verkehrsinfrastruktur besonders hervorheben. Insgesamt sei Schramberg „nicht sonderlich gefährdet“, so die Fachfrau.

744 Risikogebäude habe man ausgemacht, von denen 292 besonders gefährdet seien. 24 Steckbriefe habe ihr Team erstellt. Ein Beispiel sei die Volkshochschule im Schlössle. Da sei es nun Aufgabe des Trägers zu schauen, welche Maßnahmen man ergreifen wolle.

Es sei wichtig, dass private und kommunale Stellen zusammenarbeiten. Schon bei der Bauplanung sollte man die Gefahren berücksichtigen. Auch „Gelegenheitsfenster“ zu nutzen, sei wichtig. Wenn eine Straße gerichtet werde, solle man schauen, was man zum Thema Starkregen gleich mit machen kann.

Fragen aus dem Gremium

In der Diskussion wollte Jürgen Kaupp (CDU) wissen, wie das mit der Kombination von Hochwasser und Starkregen sei. Wenn der Bach voll ist, könne aus der Hauptstraße nichts mehr abfließen. Für das theoretische Modell gehe man in Baden-Württemberg davon aus, dass beide Ereignisse nicht gleichzeitig aufträten, so Leinweber.

Fertig seien die Steckbriefe schon jetzt und bereits an die Einrichtungen weitergeleitet. Die anderen Pläne würden bis im ersten Halbjahr 2026 fertig. Baulich sei wenig zu machen, so Ginter. „Wir können die Stadt nicht tieferlegen.“

Die Karten seien fertig, würden aber noch im Landratsamt geprüft. Später werde das Land die Karten online stellen, damit jedermann sie abrufen kann.

Susanne Andreae (SPD-Buntspecht) fragte mit Blick auf einen „dunkelblauen Fleck“ am Brestenberg was das bedeute. Ginter erwiderte, wenn die Straße dort gerichtet werde, werde man das Gefälle ändern, um das Problem zu lösen. Jürgen Reuter (Aktive Bürger) sah eine Schnittmenge bei Starkregen und Hochwasser.

Hangrutsche menschengemacht

Mirko Witkowski (SPD-Buntspecht) erkundigte sich nach der Erdrutschgefahr, wenn der Boden aufgeweicht auf den Hängen um Schramberg sei. „Wie können private Grundbesitzer da vorsorgen?“ Leinweber verwies auf entsprechende Karten der Geologen.

Ginter begrenzte das Problem auf den Schlossberg. Dort seien die Rutschungen der vergangenen Jahrzehnte am Brestenberg, bei der Schönen Aussicht und beim Thomas-Philipps-Markt vom Menschen verursacht gewesen. „Das waren Auffüllungen, die weggerutscht sind.“ In den neuen Risikoplänen seien solche Altlasten berücksichtigt. Es sei allerdings unmöglich, den gesamten Schlossberg abzusichern.

Der Ausschuss nahm den Bericht zur Kenntnis.