Wärmeplan als unverbindliches Planungsinstrument

Geringes Interesse an öffentlicher Beteiligung

Zum Dialog über den Weg zur Klimaneutralität hatte die Stadtverwaltung Schramberg eingeladen. In der Mensa des Gymnasiums stellte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr mit ihren Gästen den kommunalen Wärmeplan vor.

Schramberg. Ein solcher sei „gesetzlich verpflichtend“, so Eisenlohr. Im Gemeinderat sei der Entwurf bereits beraten und beschlossen worden. Nun sei man in der Phase der Bürgerbeteiligung, alle Schrambergerinnen und Schramberger könnten ihre Anregungen einbringen, per E-Mail, direkt im Rathaus oder den Bürgerbüros schriftlich oder mündlich. Die Frist laufe allerdings nächste Woche ab. Angesichts der doch sehr überschaubaren Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer in der Mensa, dürfte die Beteiligung eher gering sein.

Klimaneutral bis 2040

Bis 2040 soll die Energieversorgung in Baden-Württemberg klimaneutral werden. Da die Heizung von Gebäuden für etwa 30 Prozent des Energieverbrauchs und damit auch für die CO2-Belastung verantwortlich ist, sei klar: „Da muss etwas passieren, wenn man den Klimawandel betrachtet.“

Eisenlohr stellte wie alle anderen Redner des Abends klar: „Der Wärmeplan ist kein Gesetz. Niemand ist verpflichtet, etwas zu machen.“ Der Gemeinderat werde, wenn überhaupt, nach vielen weiteren Schritten, über konkrete Maßnahmen entscheiden.

Der Weg zum Wärmeplan

Das Beratungsunternehmen Energielenker Projects hat den Schramberger Wärmeplan erarbeitet. Er hat einen Umfang von 125 Seiten. Auf zahlreichen Übersichtsplänen zeigt der Plan den Ist-Zustand und die Potenziale auf. Daniel Leuze von den „Energielenkern“ erläuterte das Vorgehen. Zunächst sammle man jede Menge Daten, von den Statistikämter, aus Bebauungsplänen aber auch von den Schornsteinfegern. So erkenne man, wo welche Art von Wärmegewinnung überwiege.

Man könne aber auch feststellen, wo in Schramberg Geothermie, Solarthermie, Photovoltaik oder Nahwärmenetze fürs Heizen verwendet werden könnten. „Was ist da, was ist umsetzbar, was würde sich lohnen?“ Über konkrete Machbarkeitsstudien müsse man das später prüfen. Der Wärmeplan sei ein „informelles Planungsinstrument“, so Leuze, er soll „eine grobe Orientierung“ geben.

Sein Kollege Nils Hägele führte aus, dass auch Szenarien und Handlungsoptionen im Wärmeplan enthalten sind. Wo sind Hotsports mit hohem Wärmebedarf, an denen sich eine Nahwärmeversorgung lohnen würde? Aber auch Einsparpotenziale im Bestand würden aufgezeigt.

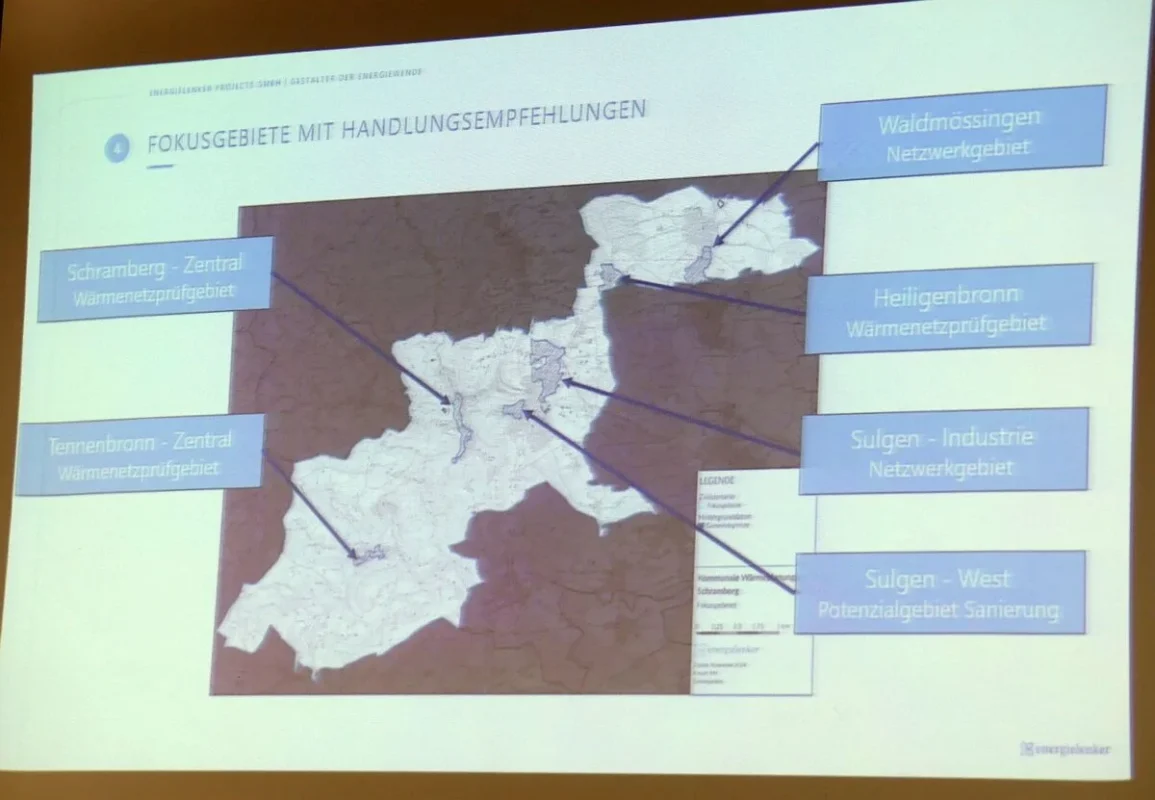

Schließlich haben die Energielenker einen „Projektfahrplan“ erarbeitet, in dem sechs konkrete Maßnahmen für Schramberg vorgeschlagen werden.

Ein langer Weg

Eisenlohr versicherte ein weiteres Mal, niemand werde unmittelbar zu Maßnahmen gezwungen. Ein Besucher wollte wissen, was „mittelbar“ passieren könne. Das hänge von den möglichen Machbarkeitsstudien und deren Ergebnissen ab. Am Ende entscheide der Gemeinderat, etwa über den Anschluss an Wärmenetze gehe.

Bei den hiesigen Verhältnissen sei da wenig denkbar. Die Öffentlichkeit werde aber immer beteiligt. „Bis es so weit wäre, fließt noch viel Wasser die Schiltach runter“, beruhigte Eisenlohr.

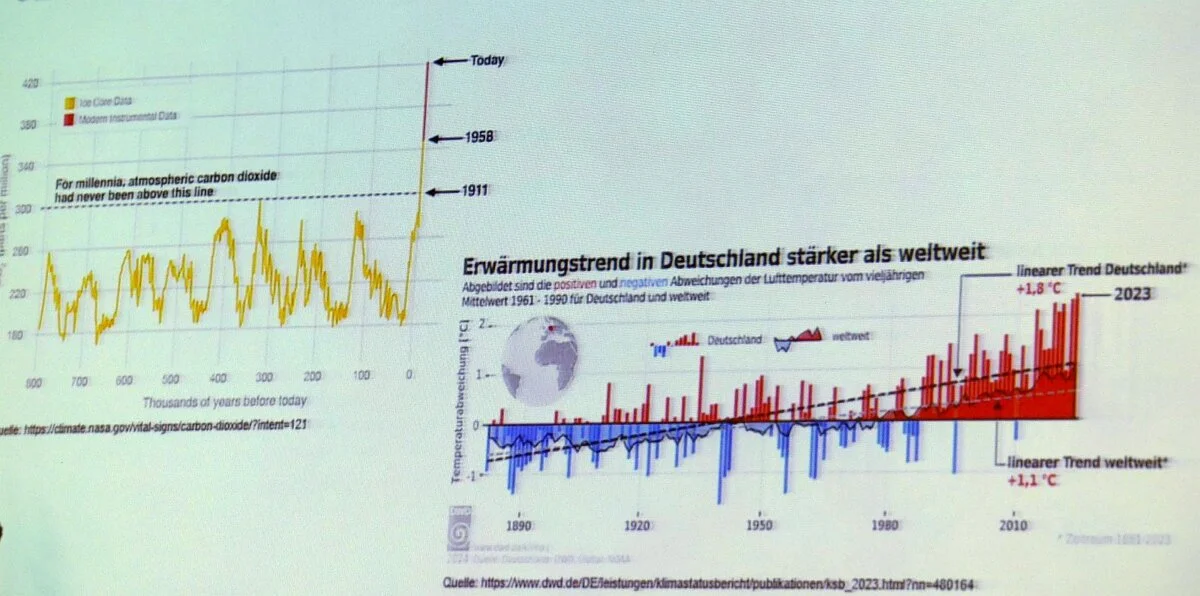

Der Klimawandel ist da

Tobias Bacher, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg informierte über die Notwendigkeit der Wärmewende mit Blick auf den Klimawandel. Anhand von Schaubildern zeigte er, wie dramatisch sich die klimatischen Bedingungen seit Beginn der industriellen Revolution vor 200 Jahren geändert haben.

Gegen den Klimawandel werde inzwischen weltweit viel unternommen, nicht nur in Europa. Der Wärmeplan sei eine Erfindung aus dem Ländle und inzwischen bundesweit übernommen. Die Photovoltaikpflicht sei ebenfalls hier zuerst in Kraft getreten, und inzwischen gelte sie europaweit.

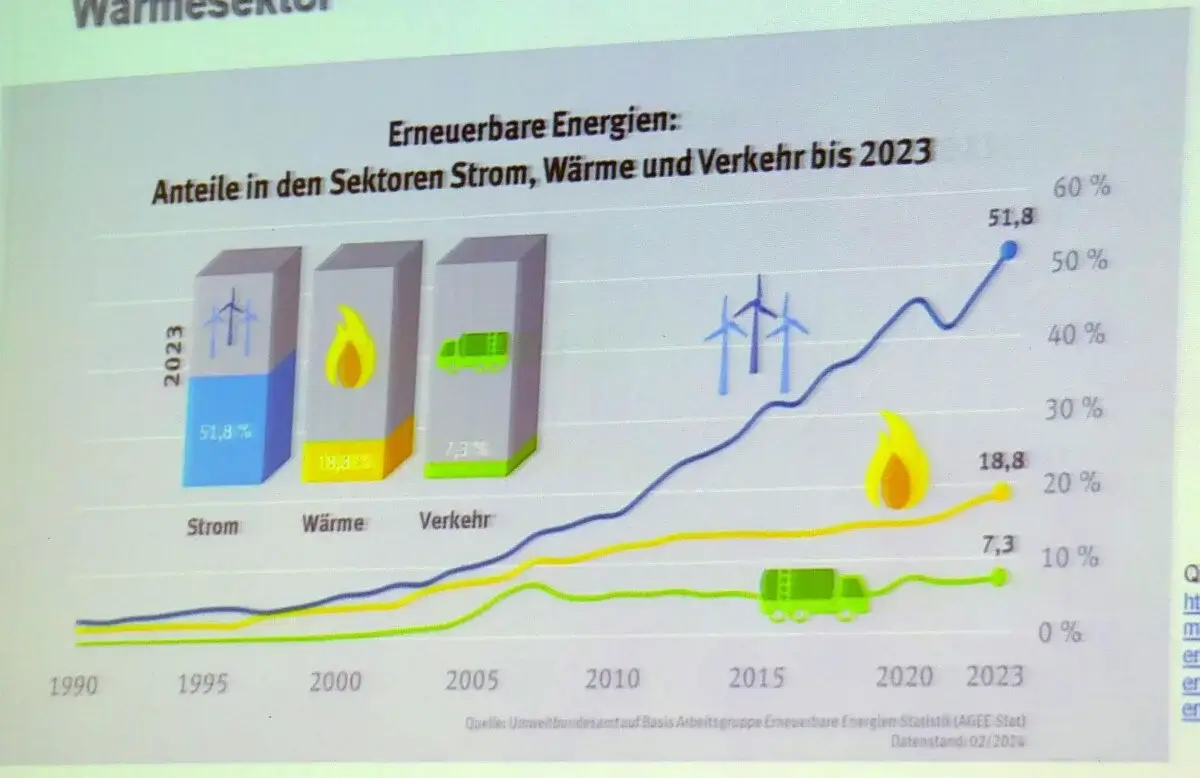

Im vergangenen Jahr stammte der Strom in Deutschland zu 56 Prozent aus regenerativen Quellen.

Der Verkehrs- und der Wärmesektor seien allerdings „noch stark fossil geprägt“, bedauerte Bacher. Er informierte schließlich auch über Möglichkeiten der privaten Wärmeversorgung, die gesetzlichen Vorgaben, Fördermittel und Beratungsangebote.

Nahwärme kaum umsetzbar in Schramberg

Zum Abschluss nannte Eisenlohr die möglichen Projekte: Unter anderem im Zentrum der Talstadt und in Tennenbronn werde die Verwaltung prüfen, ob hier eine zentrale Wärmeversorgung Sinn machen würde.

Stadtrat Clemens Maurer erwartet, dass es kaum jemanden in Schramberg betreffen werde. Ihn überraschte, dass schon recht viele öffentliche Gebäude mit erneuerbaren Energien beheizt werden. Matthias Kunst interessierte, wie eine solche zentrale Wärmeversorgung funktioniere. Hägele erinnerte an ein Blockheizkraftwerk, aber auch Geothermie als Wärmequelle komme in Frage.

Info: Der Entwurf zum Wärmeplan liegt noch bis einschließlich 23. Mai im City-Center in Schramberg und den Ortsverwaltungen aus. Digital anschauen kann man ihn einschließlich 13. Juni über die Webseite der Stadt Schramberg.