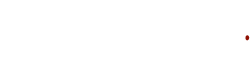

500 Jahre ist es her, dass sich viele Bauern gegen ihre Herrscher erhoben und für ihre Rechte eintraten. Sie verfassten zwölf Artikel, die man als Grundrechtsforderungen der einfachen Bevölkerung ansehen kann, einer Bevölkerung, die sich ungerecht behandelt fühlte.

Die Bauern forderten faire Gerichtsverhandlungen statt Willkürjustiz, sie wollten beispielsweise frei sein, jagen, Bau- und Brennholz in den Wäldern holen dürfen und die Frondienste sollten begrenzt sein. Diese weltlichen Forderungen gingen einher mit dem dringenden Bedürfnis nach kirchlichen Reformen, auch auf lokaler Ebene.

Aufruhr auch im Raum Schramberg

Auch aus unserer Gegend gibt es einzelne verstreute Meldungen, die möglicherweise im Zusammenhang mit dem Bauernkrieg stehen. So heißt es von der Burg Schilteck in einem Prozess zwischen dem Herzogtum Württemberg und dem Inhaber der Herrschaft Schramberg aus den Jahren 1551 bis 1553, dass „vor [etwa] 30 Jahren ein paar Bauern darin gehaust“ haben.

Hierbei fällt die zeitliche Parallelität zum Bauernkrieg auf. Doch die erwähnten Bauern scheinen die Burg nicht zerstört, sondern nur als Stützpunkt genutzt zu haben, da sie 1526 noch als Schloss bezeichnet wird. Erst Rochus Merz von Staffelfelden (gestorben 1563), Herr zu Schramberg, hat wahrscheinlich das Dach der Burg zwischen 1547 und 1551 abdecken lassen.

Heiligenbronn blieb wohl verschont

Auch in Heiligenbronn soll es nach den Ausführungen des Franziskaner-Mönchs Berard Müller aus dem Jahr 1703 zur Plünderung des franziskanischen Wallfahrtsortes während des Bauernkrieges gekommen sein. Noch im vergangenen Jahrhundert verwendeten Kirchenhistoriker wie Hermann Tüchle diesen Beleg ohne ihn zu hinterfragen.

Vermutlich geriet der große Hof in Heiligenbronn erst nach den Bauernaufständen durch Misswirtschaft seines Lehenträgers Ludwig Rechberger in eine wirtschaftliche Schieflage. Rechbergers Verhaftung im Zuge der „Landenberger Fehde“ von 1538 bis 1542 zwischen der Reichsstadt Rottweil und der Herrschaft Schramberg durch einen reichsstädtischen Angriff dürfte das Übrige dazu beigetragen haben.

Genau belegen lässt sich dies allerdings nicht. Die zeitliche Parallele vom Rückzug der Villinger Franziskaner und dem Bauernkrieg lassen den Schluss durchaus zu. Die Wallfahrt war aber zumindest noch 1524 in vollem Gange, wie die Zimmersche Chronik berichtet.

Adlige flohen nach Rottweil

In dieser von Froben Christoph von Zimmern (1519 bis 1566) verfassten Adelschronik erfahren wir außerdem, dass „herr Johanns Wernher eilendts mit weib und kündt“ in „die statt Rotweil, darin er domals das burgkrecht [Bürgerrecht]“ gehabt hatte, floh. Denn „die Seedorfer bauren [waren] die aller abenteurigsten wider die herrschaft.“ Die Frauen des Dorfes hätten wohl mit Gefangennahme der Herren von Zimmern und dem Töten von deren Söhnen gedroht, um einer späteren Rache zu entgehen.

In Rottweil suchten auch die Äbte von Alpirsbach und St. Georgen sowie weitere Adlige Schutz. Sie feierten dort fröhliche Feste, anstatt sich um die politische Lage zu sorgen. Aufgrund der Spannungen zwischen der Reichsstadt Rottweil und der Herrschaft Schramberg ist jedoch nicht anzunehmen, dass Hans von Rechberg der Jüngere (gestorben 1538) dort Unterschlupf erhielt oder gar suchte.

Trotz des aufrührerischen Verhaltens seiner Seedorfer Untertanen nahm der Herr von Zimmern sie nach Zahlung einer Strafe von 100 Gulden wieder in Schutz, nachdem diese auf ihren Herrn schworen. Einziger namentlich bekannter und am Bauernkrieg beteiligter Seedorfer Bauer war Berthold Wolff (Hauptstaatsarchiv Stuttgart A 44 U 5338 Urfehdeurkunde).

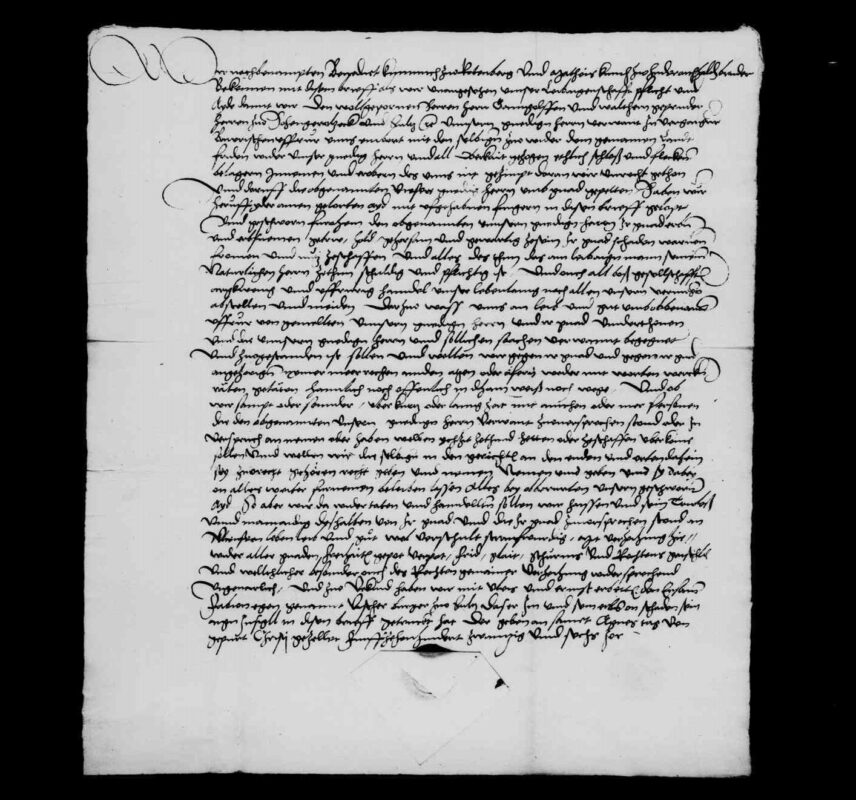

Urfehden als Dokumente der Unterwerfung

Gesichert belegt ist die Teilnahme von weiteren Bauern aus unserer Region in solchen „Urfehden“. Das waren Rechtsdokumente, in denen Straftäter unter Eid schwören mussten, dass sie das begangene Verbrechen nicht wiederholen werden und wegen der Bestrafung keine Rache üben wollen. Oftmals gehörten Geldstrafen sowie Bewaffnungs- und Wirtshausverbote dazu.

Auch von den Brüdern Benedikt und Matthias Kimmich aus Rötenberg und Hinteraichhalden liegt eine Urfehde im Hauptstaatsarchiv vor (A 44 U 5309). Ersterer war einer der reichsten Bauern Rötenbergs, weshalb man sein Aufbegehren wohl als gesteigertes bäuerliches Selbstbewusstsein ansehen kann.

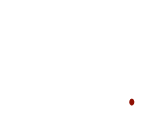

Wie viele hundert weitere Bauern des „Schwarzwälder Haufens“ nahmen sie einen Ort nach dem anderen ein und beteiligten sich an der Eroberung der Stadt Sulz Ende April 1525 unter dem Bauernanführer Thomas Mayer. Er wurde im selben Jahr 1525 in Tübingen hingerichtet. Mayer besaß in seiner Heimat Loßburg den größten Hof und verdingte sich zudem als Kriegsmann.

Ausgestattet mit Feuerwaffen zogen die Bauern weiter nach Norden, wo sie am 8. Mai Herrenberg einnahmen.

Vernichtend geschlagen

Doch bei der Schlacht von Böblingen am 12. Mai gegen das Heer des Schwäbischen Bundes erlitten die Bauern eine vernichtende Niederlage. Der gefürchteter Anführer des „Schwäbischen Bundes“, Georg III. Truchsess von Waldburg (1488-1531), genannt „Bauernjörg“, ging erbarmungslos zu Werk. Während seine Truppen Schätzungen zu Folge etwa 50 Tote zu beklagen hatten, fielen auf der Seite der Bauern wohl zwischen 2000 und 9000 Männer.

Neben den in Rottweil Schutz suchenden Persönlichkeiten lagerten Anfang Mai ein paar tausend Bauern mit Herzog Ulrich von Württemberg in der Stadt. Ulrich hatte der Schwäbische Bund 1519 wegen Landfriedensbruch vertrieben. Er hatte sich mit den Bauern zur Rückeroberung seiner Herrschaft verbündet.

Ulrich und die Bauern beratschlagten über das weitere Vorgehen und gingen letztlich getrennte Wege. Rottweil sollte dabei die Geschütze des Herzogs für sich behalten. Das hat später zu Besitzstreitigkeiten geführt. Um Schlimmeres zu verhindern, versuchte Wilhelm Werner von Zimmern im Lager des „Bauernjörg“ und der Ratsherr Konrad Mock im Lager der Bauern bei Sulz zu schlichten. Letzterer bewog zumindest die Rottweiler Bauern und diejenigen der Herrschaft Zimmern nach Hause zurückzukehren.

Bauern mussten sich ergeben

Nach dem gescheiterten Aufstand nahmen Bund und Herren die Bauern, die noch am Leben waren, gefangen und entließen sie erst nach dem Ablegen einer Urfehde und in manchen Fällen nach Zahlung einer Strafe wieder in die Freiheit. Hunderte solcher Urkunden finden sich heute im Hauptstaatsarchiv Stuttgart.

Die Herren Gangolf (1484 bis1548) und Walter (gestorben 1554) von Hohengeroldseck und Sulz entließen die Brüder Benedikt und Matthias Kimmich mit weiteren 34 Aufständischen am 21. Januar 1526 wieder aus der Haft. Sie waren daran beteiligt „etlich schloß und flecken [zu] belagern, innemen und erobern.“

Neben diesen beiden waren auch drei Waldmössinger Bauern namens Hans Metzer, Caspar von Thal sowie Alexander Ungmach an den Revolten in Sulz beteiligt und zerstörten in diesem Zusammenhang den Galgen in Glatt. Hierüber berichtete Robin Wußler in der Zeitschrift „D’Kräz 43. Beiträge zur Stadt und Raumschaft Schramberg“.

Interessanterweise begegnen uns mit Hans und Martin Ungmach (Vater und Sohn aus Winzeln), Hans Ungmach (Leinstetten), Hans Ungmach (Dobel), Michel Ungmach (Glatten) und Wendel Ungmach (Dürrenmettstetten) sowie Paulin von Thal (Beffendorf), Matheus Metzer (Betzweiler) und Diepold Metzer (Oberiflingen) Namensvetter in näherer Nachbarschaft, was auf verwandtschaftliche Beziehungen untereinander schließen lässt. Auch Benedikt und Matthias Kimmich waren als Brüder am Aufruhr beteiligt, was eindeutige familiäre Netzwerke erkennen lässt.

Was also blieb nach dem gescheiterten Bauernaufstand? Beiderseitige Furcht und Respekt, da die Stände aufeinander angewiesen waren. Gerade dort, wo Herren ihre Bauern nicht zu hart straften, konnte langfristig Frieden herrschen. Andernorts flammten lokale Aufstände immer wieder auf.

Das weitere Schicksal der Brüder Benedikt und Matthias Kimmich ist ungewiss, außer dieser Urfehde finden sich keine Hinweise in den Urkunden auf die beiden Brüder.