Es war der größte Aufstand vor der französischen Revolution: Hunderttausende erhoben sich in den Bauernkriegen 1524/25 gegen bedrückende Verhältnisse – auch in der Region. Eine Ausstellung in Glatt zeigt das lebensnah. In Teil Sechs der NRWZ-Reihe zum Bauernkrieg stellen wir hier vier ausgewählte Akteure des Bauernkriegs zwischen Schwarzwald und Neckar vor.

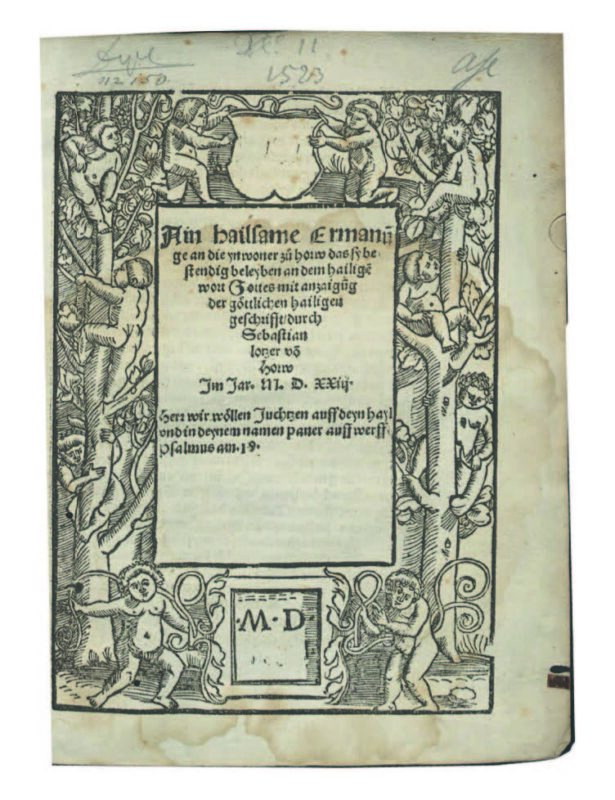

Der in der Rückschau wohl herausragendste Kopf des Aufstandsgeschehens aus der Region war der 1490 in Horb geborene Sebastian Lotzer. Er schrieb sich nicht auf dem Schlachtfeld, sondern mit wirkmächtigen Worten in die Geschichtsbücher ein.

Dabei hatte er – wohl nach einem kurzen Theologiestudium in Tübingen – das Kürschnerhandwerk gelernt und ist ab 1520 als Krämer in Memmingen nachweisbar. 1523 reagierte Lotzer auf die Verhaftung des aus Horb stammenden reformierten Theologen Johannes Murer (genannt „Karsthans“) mit einem Brief an die protestantische Gemeinde seiner Heimatstadt sowie einem Brief an seinen Vater. Beide Texte wurden als Flugschriften gedruckt und waren für ein breiteres Publikum gedacht.

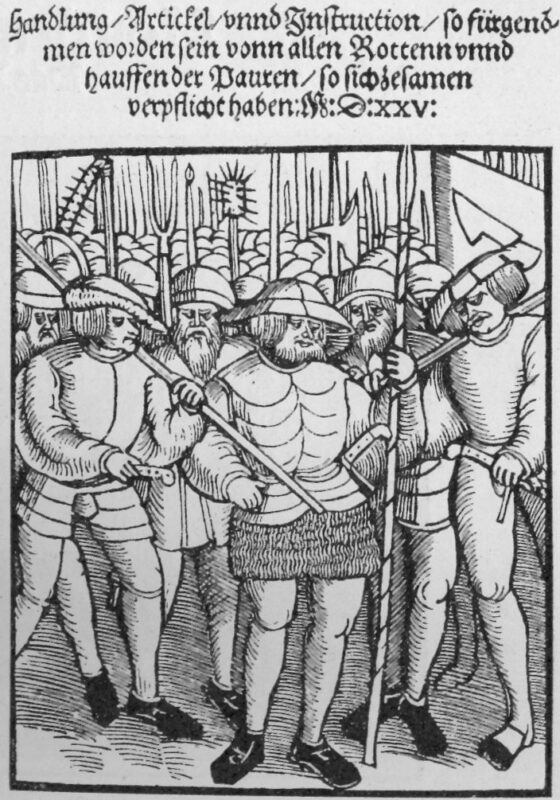

In den Jahren 1524 und 1525 veröffentlichte Lotzer drei weitere Flugschriften, in denen er sich an Zwingli, Luther und dem Memminger Prediger Christoph Schappeler orientierte. Lotzer gilt als federführender Verfasser der „Zwölf Artikel der Bauernschaft in Schwaben“, einem im Februar 1525 aufgestellten Katalog grundlegender Forderungen.

Diese auch „Memminger Artikel“ genannten Zusammenstellung war eine frühe Formulierungen fundamentaler Rechte in Europa. Sie wird immer wieder in Verbindung mit der Idee allgemeiner Menschenrechte und der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung gebracht.

Die Zwölf Artikel wurden als gemeinsame Beschwerdeschrift verstanden und trugen viel dazu bei, dass die regionalen Aufstände von den Obrigkeiten als einheitliche Bewegung gesehen wurden. Sie erschienen in einer für damalige Verhältnisse astronomisch hohen Auflage von 25.000 Exemplaren – ein mediales Großereignis.

Die Artikel, waren Anklagen gegen herrschaftlichen Zwang und Gewalt, namentlich Leibeigenschaft, willkürliche Rechtsprechung, Enteignung von Gemeindeland und Schutzlosigkeit. Dem wurde das christliche Liebesgebot als soziale Norm gegenübergestellt. Dies überzeugte den zentralen Initiator des reformatorischen Epochenbruchs Martin Luther jedoch nicht – er lehnte den Forderungskatalog ab und bezeichnete dessen anonymen Verfasser als „Lügenprediger“ und „Mordprophet“.

Sebastian Lotzer amtierte 1525 als Feldschreiber des Baltringer Haufens. In der Region zwischen Schwarzwald und Neckar war sein Einfluss freilich gering. Zwar greifen die Forderungen der Alpirsbacher Bauern (Abgabenbelastung) und die Dornstetter Artikel (Waldnutzung) Themen der „Zwölf Artikel“ auf, ein direkter Verweis auf diese findet sich jedoch nicht. In Lotzers Heimatstadt Horb blieb der Bauernaufstand ohne Unterstützung.

Das Geschehen in der Region dramatisch direkt beeinflusste hingegen Thomas Mayer. Seit 1517 lebte Mayer in Loßburg, wo er das wertvollste Haus besaß. Laut der Zimmerischen Chronik wiegelte er überall die Bauern auf. Bald nach der Versammlung der Alpirsbacher Bauern am 11. April 1525 wurde Mayer als „oberster Hauptmann“ des Haufens bestimmt.

In den folgenden Wochen vertrat er unermüdlich die Sache der Aufständischen: Nach der Eroberung Dornstettens setzte er dort einen Statthalter ein und zog dann mit dem Haufen weiter Richtung Schloss Neuneck. Von dort aus ging es über Glatt nach Sulz, wo er die Stadt belagern ließ.

Neben dem Kampf für praktische Verbesserungen und die Reduzierung der Abgaben trieb Mayer insbesondere sein Glaube an. Er berief sich auf das göttliche Recht, Jesus Christus und das heilige Evangelium. Zugleich war Mayer auch ein geschickter Diplomat, der Realitäten anerkennten konnte und mit den Städten Oberndorf und Rottweil verhandelte.

Nach der Niederlage der Bauern bei Böblingen floh Thomas Mayer in Richtung seiner Heimat, wurde aber im Zinsbachtal, nordwestlich von Pfalzgrafenweiler, gefangen genommen, nach Tübingen gebracht und dort enthauptet.

Mit Mayer in Verbindung stand Ulrich Metzger, der gleichfalls einer der entschlossensten Akteure des Bauernkriegs in der Region war. Er brachte sich immer wieder durch scharfe Worte und aufrührerisches Handeln in Schwierigkeiten. Wie zeitgenössischen Akten Unterlagen zu entnehmen ist, hatte er bereits in einem vergangenen „bauerischen uffrur“ – möglicherweise dem sogenannten Armen Konrad 1516 – „etliche wort gerett, die zuo uffrur dienend“. Dafür kam er in das Gefängnis im Turm der Stadt Sulz. Dank der Fürsprache einflussreicher Freunde wurde er begnadigt ohne Strafe freigelassen, musste aber Urfehde leiten – ein mit Schwur bekräftigtes, vormodernes Rechtsinstrument, das Konflikte durch Schuldbekenntnis und Sühne befrieden sollte und sich wie eine Begnadigung auswirkte.

Als sich im Frühjahr 1525 die „uffrurigen Bauern vorm Wald“ empörten, schloss sich Metzger ihrem Zug auf Sulz an. Obwohl er noch immer Bürger der Stadt war, half er mit, Sulz zu belagern, zu beschießen und einzunehmen. Nach der Einnahme beschuldigte Metzger die Herren von Geroldseck und die Sulzer Bürger, ihm in der Vergangenheit Gewalt und Unrecht angetan zu haben, weshalb er „stolzmutige, unleidenliche wort“ gegen sie gesprochen habe.

Nach dem Ende des Aufstands wurde Metzger erneut verhaftet – diesmal drohte ihm die Todesstrafe. Doch wieder setzten sich Unterstützer für ihn ein. Am 13. Januar 1526 leistete er Urfehde. Er versprach Metzger, keine „Schmutzworte“ mehr vorzubringen und „all uffrurig und argwenig handel“ zu meiden. Für seine Freilassung musste er die stolze Summe von 60 Gulden zahlen.

Aus der Fülle der historischen Spuren zu Personen in der Region ragt auch Endlin Murer heraus. Murer scheint in Dornhan zu den Rädelsführern des Aufstands gehört zu haben. Sie ist eine der wenigen Frauen, deren Name in den Quellen im Zusammenhang mit dem Bauernkrieg aktenkundig wurden.

Als weitere Beispiele lassen sich Margarete Renner aus Böckingen, nennen, die als „Schwarze Hofmännin“ den Aufstand im Heilbronner Unterland antrieb, sowie die Stuttgarterin Magdalena Scherer, die wohl ihr Hinterteil entblößte, um die Obrigkeit zu verspotten.

Von Endlin Murer sind derartige Protestformen nicht bekannt. Nur eine einzige Urkunde berichtet von der Witwe des Jos Murer aus Dornhan: Am 13. Juni 1527 leistete sie dem Herzogtum Württemberg Urfehde. Dieses Dokument schildert ihre Tat: Sie habe mit eigenen Händen das Schloss des Gefängnisses und Turms in Dornhan abgerissen, um den inhaftierten Pfarrer Heinrich Wölfflin zu befreien. Dieser war vermutlich aufgrund seiner radikal-reformatorischen Gesinnung von der württembergischen Regierung in Haft genommen worden.

Endlin bekannte, durch ihr Handeln nach kaiserlichem Recht „Leib und Leben verwirkt“ zu haben. Doch die Strafe wurde in eine Gefängnishaft abgemildert. Mit Ausstellung der Urfehde wurde Endlin Murer 1527 aus dem Gefängnis entlassen. Im Gegenzug schwor sie mit erhobener rechter Hand, die linke Hand auf der Brust, dass sie das Fürstentum Württemberg verlassen und es niemals wieder betreten werde.

Endlin Murer ist als aktive Aufständische ein bemerkenswerter Fall. Als Witwe genoss sie gewisse Rechte und war als Haushaltsvorstand anerkannt. Dennoch ist es ungewöhnlich, dass eine Frau derart Gewalt anwandte – und wir nach 500 Jahren noch davon wissen.

Info: Die Ausstellung im Kultur- und Museumszentrum Schloss Glatt ist bis 1. Februar 2026 zu sehen. Weitere Informationen unter www.schloss-glatt.de.

In Teil Sieben der NRWZ-Serie nehmen wir Orte der Region in den Blick, die 1524/25 im Kampf um Gerechtigkeit und Freiheit eine Rolle spielten.