80 Jahre nach Kriegsende, 83 Jahre nach einem furchtbaren Verbrechen der NS-Schergen gedenken der Stadtteil Tennenbronn und die Stadt Schramberg der Opfer: Wladislaw Repetowski, Agnes Kunz und Franz Xaver Kunz. Bei einem Pressegespräch im Schramberger Rathaus hat Stadtarchivar Carsten Kohlmann gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr und den beiden Vertretern des „Tennenbronner Heimathauses“, Robert Herrmann und Alfred Moosmann, berichtet, was bis heute über das Schicksal der Familie bekannt ist.

Schramberg. Das Heimathaus beschäftige sich schon seit langem mit der NS-Zeit in Tennenbronn, berichtete der Vorsitzende der Gruppe, Alfred Moosmann. Zwischen 2016 und 2018 habe es Vorträge und Ausstellungen gegeben. 2019 sei ein Buch zum Thema erschienen. Auch mit dem Schicksal des polnischen „Fremdarbeiters“ Wladyslaw Repetowski, mit dem von Agnes Kunz und ihres gemeinsamen Sohns Franz Xaver Kunz beschäftige man sich schon lange.

Grausames Verbrechen an einem jungen Polen

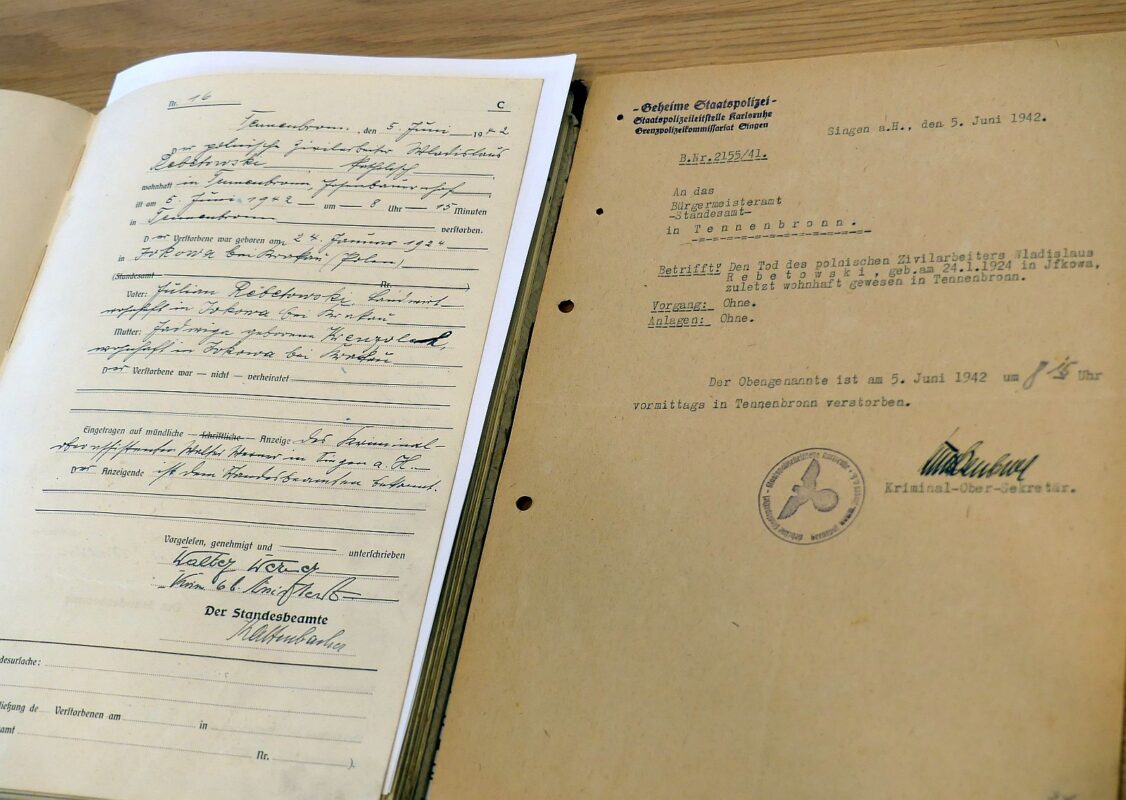

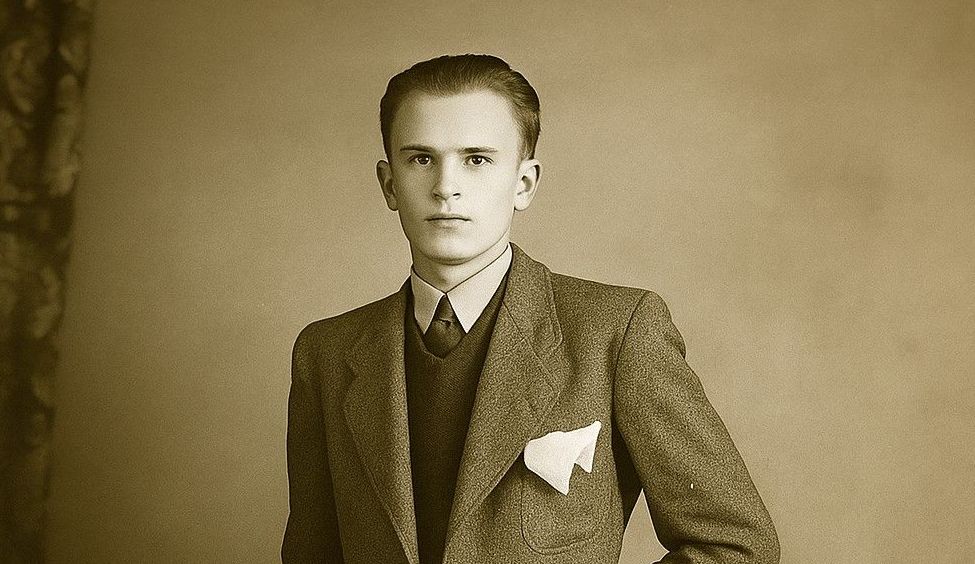

Wie berichtet, hatten Wladyslaw und Agnes ein Liebesverhältnis, damals auf dem „Baschesjockelshof“ auf dem Langenberg. Agnes wurde schwanger. Jemand hat die beiden denunziert, die Gestapo hat beide verhaftet und ins KZ gesteckt. Während Agnes im Oktober 1942 aus einem Jugend-KZ nach Hause entlassen wurde, hatte ein Gestapo-Kommando ihren Geliebten wegen „GV-Verbrechen“ („geschlechtsvertraulich“) am 5. Juni 1942 an einem Ahornbaum in Unterschiltach erhängt. Die etwa 150 polnischen Zwangsarbeiter der Umgebung mussten am Ermordeten vorbei gehen.

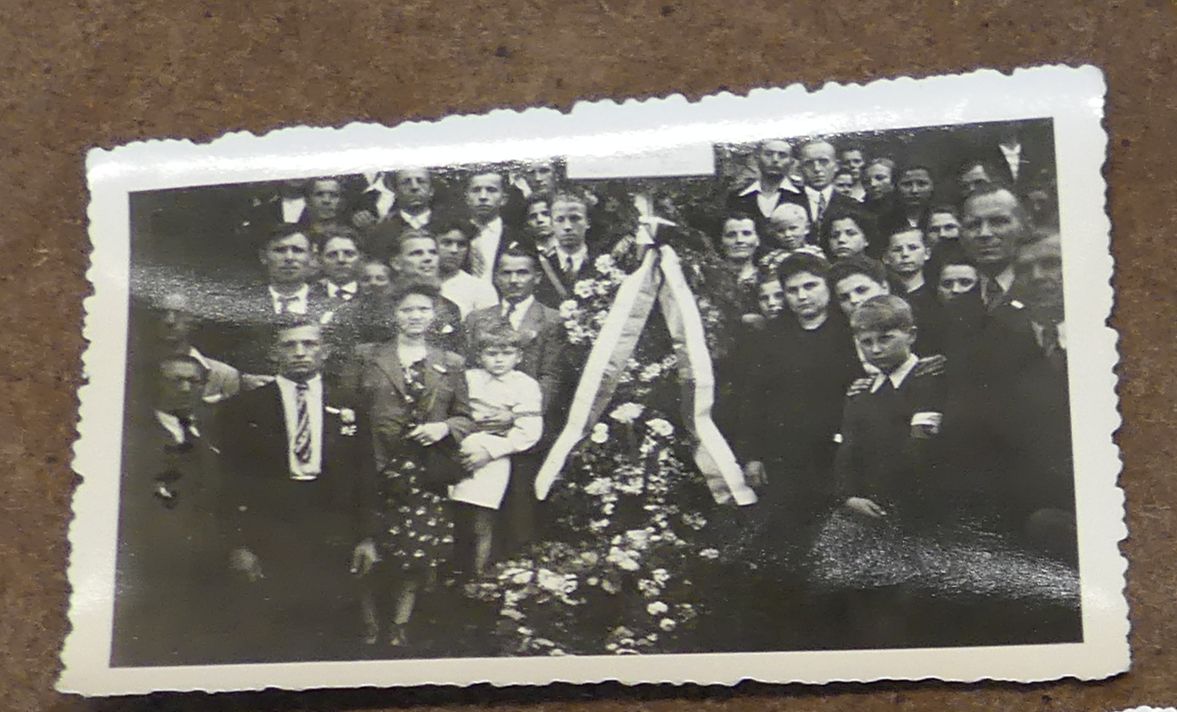

Am 5. Juni 1945, wenige Wochen nach der Befreiung, hat das „Polnische Komitee Tennenbronn“ an dieser Stelle eine hölzerne Gedenktafel angebracht. Darauf stand in Polnisch und Deutsch: „Schande über diejenigen, die Gesetze gegen Gottes Willen geschaffen haben. Schande den Erfindern der Rassengesetze. Es lebe die Freiheit!“

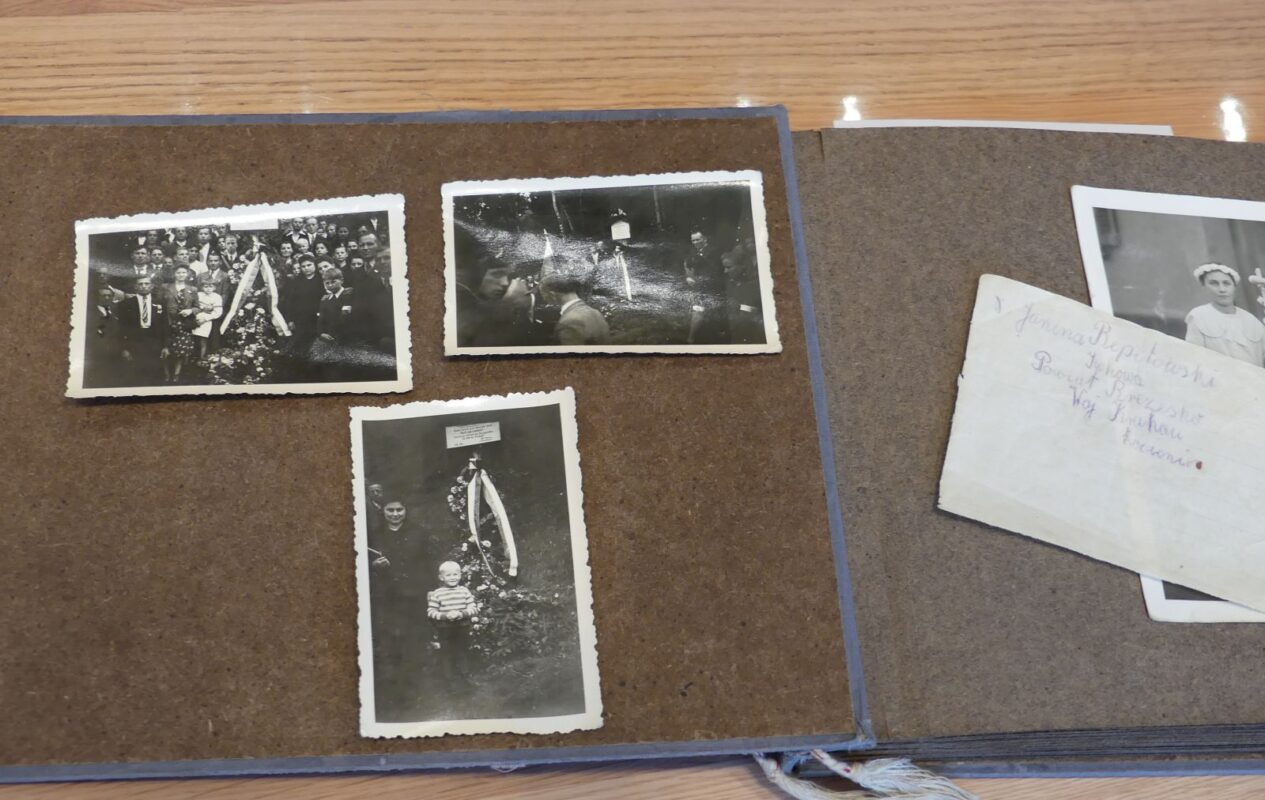

Historische Aufnahmen von der Enthüllung der ersten Gedenktafel

Diese Gedenktafel habe eine weit über Tennenbronn hinausgehende historische Bedeutung. Es sei wahrscheinlich eine der frühesten Erinnerungsstätten an die nationalsozialistischen Verbrechen in Deutschland gewesen, so Stadtarchivar Kohlmann. In einem Familienalbum von Agnes Kunz fand er drei Aufnahmen, die die Enthüllung der Tafel zeigen. An einem langen Blumengebinde eine rot-weiße Schleife, den polnischen Nationalfarben.

Mit dabei in der Gruppe der ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter steht Agnes Kunz mit ihrem Sohn. Ernst schauen sie in die Kamera. Auf einem zweiten Bild nur mit ihrem Sohn lächelt sie ein wenig. Im Album findet sich auch ein Zettel mit der Adresse von Wladyslaws Schwester Janina, die ebenfalls als Zwangsarbeiterin in Tennenbronn auf einem Hof arbeiten musste.

Die Holztafel ist leider nicht erhalten geblieben. Ob sie bei Straßenbauarbeiten zerstört wurde, schlicht verfault war, ihr Schicksal ist unbekannt. Die Fotos aus dem Kunzschen Fotoalbum dokumentieren aber, wie die Tafel aussah.

Schwieriges Erinnern

Schon vor vier Jahrzehnten habe sich der SPD-Gemeinderat Reinhard Grossmann darum bemüht, am Ort des Verbrechens wieder eine Gedenktafel aufzustellen, so Alfred Moosmann. Aber erst 2018 sei es zu einem Gespräch von Stadtarchivar Kohlmann und Edwin Klausmann (1937 – 2024) vom „Tennenbronner Heimathaus“ mit Mitgliedern der Familie Kunz gekommen. Die jüngere Generation sei bereit gewesen, eine neue Gedenktafel aufzustellen.

„Aber die Älteren wollten nicht an die Grausamkeiten von damals erinnert werden“, so Moosmann. Deshalb habe der damalige Ortsvorsteher das Thema von seiner „to-do-Liste“ gestrichen.

Beim Heimathaus sei das Thema aber weiter präsent geblieben. Herrmann und Moosmann erinnern sich an kontroverse Diskussionen in der Gruppe. Am Ende standen intensive Recherchen.

Deren Ergebnis sei eine Sonderveranstaltung am Volkstrauertag, berichtet Oberbürgermeisterin Eisenlohr. Da werde man am Langenberg ein Gedenkkreuz als Mahnmal zur Erinnerung an Wladyslaw Repetowski enthüllen. Anschließend wird Kohlmann über die bisherigen Ergebnisse seiner Nachforschungen zu den Opfern, aber auch zu den Tätern berichten.

Es sei „notwendiger denn je, das Geschehen von damals deutlich zu machen“, ist Herrmann überzeugt. Es brauche solche „Orte der Erinnerung an Verbrechen, die in unserem Dorf, an dieser Stelle passiert sind“.

Nachforschungen zu den Schicksalen

Kohlmann ging dann auf die Ergebnisse seiner Forschungen in Archiven in Tennenbronn, aber auch weit darüber hinaus ein. Es sei eine „selten schwere Aufgabe“ für ihn geworden: „So etwas macht was mit einem.“ Er habe die Gräber von Agnes Baur, geborene Kunz, und ihres Sohnes Franz in Seedorf besucht. Sie war 2010, er 2017 gestorben.

Nun, nachdem eine weitere enge Angehörige, Agnes Schwägerin Anneliese, gestorben sei, gebe es auch in der Familie eine andere Sichtweise auf die damaligen Ereignisse, weiß Kohlmann. Zwei Nichten, von denen eine heute noch auf dem Hof am Langenberg lebt, haben ihm ein Fotoalbum von Agnes Kunz zugänglich gemacht.

Ein solcher Prozess brauche sehr lange und ende auch nicht mit der Veranstaltung am Volkstrauertag, so Kohlmann. Er kündigte an, er werde seine Nachforschungen mit großem Respekt betreiben. Ihm gehe es darum, möglichst alle Personen, die damals an der Hinrichtung beteiligt waren, zu ermitteln: „Wer war dabei? Was wurde aus den Menschen später?“

Namen der Täter

Über seine Suche in Archiven ist Kohlmann schon auf diverse Namen gestoßen, die damals mutmaßlich oder zweifelsfrei an der Hinrichtung in Tennenbronn beteiligt waren. Ein Kriminalobersekretär Walter Werner von der Gestapo-Außenstelle in Singen, ein Dr. Heinrich Faber, vom „Fremdarbeiterreferat“ der Gestapo in Baden. Dr. Walter Schick, ein gebürtiger Schramberger, war zu dieser Zeit ein führender Kopf in der Gestapo-Zentrale in Karlsruhe und später in Königsberg Inspekteur der Sicherheitspolizei.

Auch der damalige Bürgermeister von Tennenbronn Josef Kaltenbacher sei sehr genau informiert gewesen. Bernhard Steinhoff, ein Dolmetscher aus Schlesien, der schon sehr früh in der Hitlerjugend war, war ebenfalls mutmaßlich vor Ort, um dem zu Tode Verurteilten das Urteil zu übersetzen.

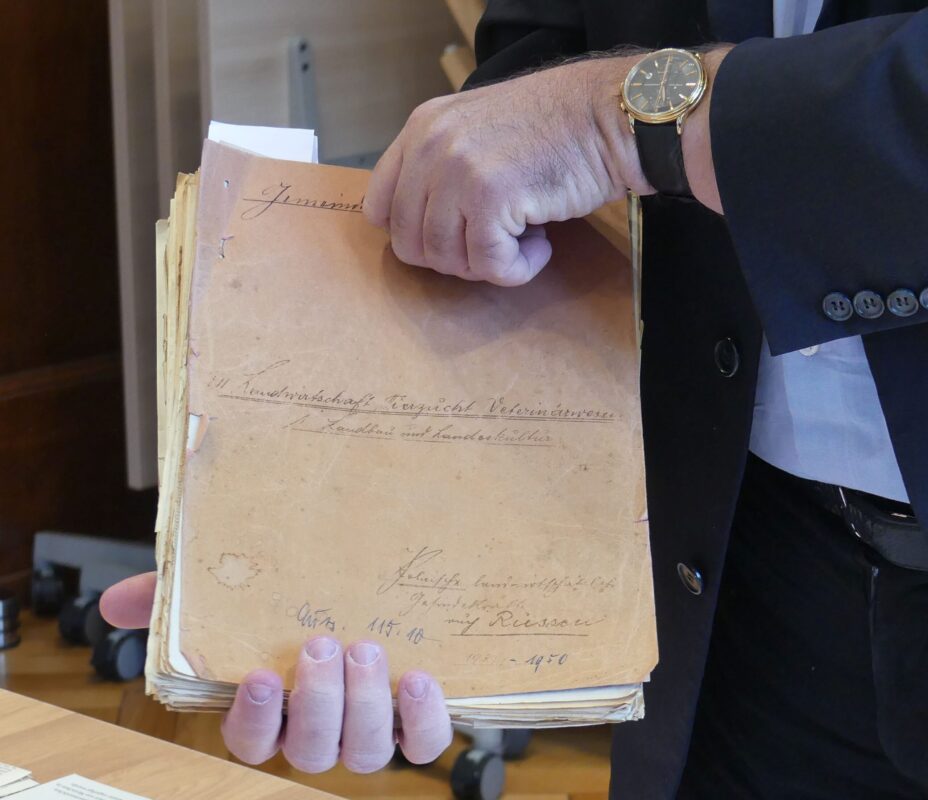

Kein Grab für den Ermordeten

Es gebe noch viele zu suchende Unterlagen der Arbeitsämter, der Gesundheitsämter, des Landratsamtes in Villingen, der Gemeinde Tennenbronn, ja sogar die Reisekostenabrechnungen der Gestapo-Männer fänden sich in Archiven. („Nach der Hinrichtung zogen sie zur ‚Schlachtplatte‘ nach Langenschiltach weiter“, sei in Tennenbronn überliefert.)

Mit deutscher Gründlichkeit zwang man Repetowski, seine Vaterschaft anzuerkennen und sich zu Unterhaltszahlungen zu verpflichten, um ihn wenig später zu erhängen. Seine Leiche transportierte man nach Freiburg in die Anatomie. „Wladislaw Repetowski hat kein Grab bekommen.“

Spätes Glück für Agnes und Franz

Agnes Kunz hat ihren gemeinsamen Sohn Franz auf dem elterlichen Hof großgezogen. Ihr Vater Anton übernahm die Vormundschaft. 1970 hat Agnes Anton Baur kennengelernt und geheiratet. Sie lebte mit ihm und ihrem Sohn in Seedorf. Dort, so berichteten es Anwohner, hätten die beiden oft auf einem Bänkle vor dem Haus gesessen und sich unterhalten.

Nach dem Krieg habe sie einen Antrag auf Wiedergutmachung, Witwen- und Waisenrente gestellt. Beides sei abgelehnt worden, berichtet Kohlmann. Sie sei eben kein NS-Opfer im Sinne des Gesetzes gewesen.

Polnische Familie kommt nach Tennenbronn

Die Heimathausgruppe hat Kontakt zur Familie von Wladyslaw Repetowski in Iwkowka aufgenommen, berichtet Robert Herrmann. Günther Buchholz habe über das dortige Einwohnermeldeamt Adressen erhalten. Wladyslaws jüngste Schwester lebe noch. Die Angehörigen hätten nur wenig über das Schicksal ihres Wladyslaw erfahren. „Sie wussten nicht, dass er von den Nazis ermordet worden war.“ Sein Schicksal habe die Repetowskis zeitlebens beschäftigt. Die Familie sei sehr dankbar, dass man nun mit einem Mahnmal an Wladyslaw erinnere.

Nun möchte eine kleine Gruppe von Angehörigen zum Volkstrauertag nach Schramberg kommen. Die Stadt hat sie offiziell eingeladen.

Beim Gespräch mit den Angehörigen über Wladyslaw und Agnes habe er den Nichten das Bild von Wladyslaw gezeigt, erzählt Stadtarchivar Kohlmann noch. Sie hätten das Bild betrachtet und eine der Nichten habe gemeint: „Ich glaube, die haben sich sehr geliebt.“

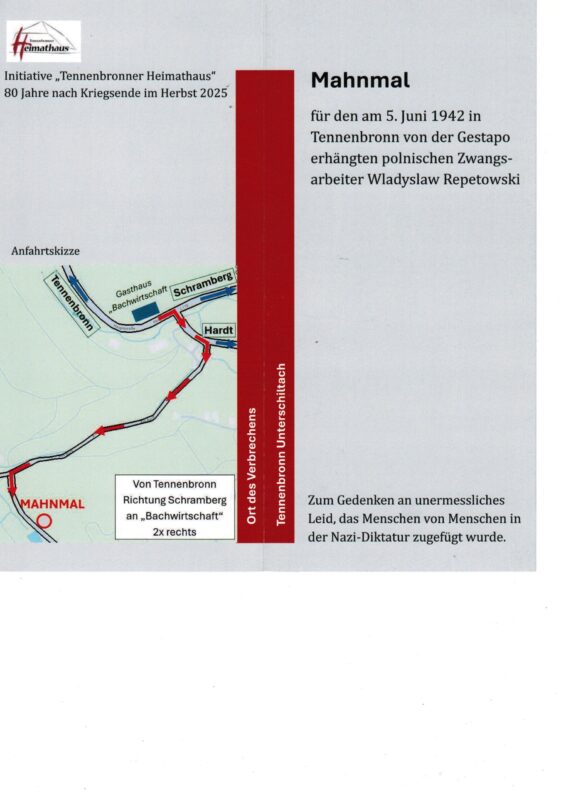

Info: Am Volkstrauertag, Sonntag, 16. November um 14.30 Uhr enthüllt die Stadt Schramberg gemeinsam mit der Heimathausgruppe im Museums- und Geschichtsverein das Gedenkkreuz für Wladyslaw Repetowski. Das Mahnmal befindet sich im Bereich Unterschiltach (siehe Grafik). Um 15.30 lädt die Stadt mit der Heimathausgruppe zu einer Gedenkveranstaltung im katholischen Pfarrsaal in Tennenbronn ein. Dort wird Stadtarchivar Kohlmann die Gedenkansprache halten.